Невзирая на обилие источников информации — или, может быть, как раз потому, что информационного шума слишком много, — среднестатистический гражданин распознает только наиболее внятные, хорошо слышимые сигналы. А хорошо слышна в обстоятельствах современной России, как правило, государственная позиция.

Это нормально — «прислоняться» к мейнстриму, когда есть инстанция, очерчивающая его интеллектуальные границы. «Готовое платье», prêt-à-porter, существует не только в мире моды, но и в сфере политических сущностей. Это, если угодно, «готовая мысль», prêt-à-penser. Такого рода готовые шаблоны существуют и в исторической политике. Государство предлагает гражданам упрощенный правильный «краткий курс» российской истории, используя памятники, высказывания первых лиц, кино, литературу, искусство, поминальные и праздничные ритуалы.

Кроме того, история — главный инструмент самоидентификации россиян. За последнее время, согласно опросам «Левада-центра», существенно выросло число респондентов, ставящих историю на первое место в числе феноменов, которые «внушают чувство гордости за Россию». В 2016 году история впервые обошла «природные богатства России» и заняла первое место в списке предметов гордости1 .

Более того, преобладающий исторический дискурс — имперский, а значит, завоевательный, милитаристский и охранительный (завоеванные территории надо удерживать в составе империи). По мнению 76 % респондентов, россияне должны гордиться территориальными имперскими присоединениями начиная с XV века, включая Польшу и Финляндию (!), и лишь 3 % считают, что этого нужно стыдиться. У тех же 3 % стыд вызывают советская история и сюжет с присоединением Крыма в 2014 году. Единственные объекты хотя бы сколько-нибудь заметного стыда — афганская и чеченская войны, при этом в отношении войны в Сирии ничего подобного не наблюдается2 .

Историческая политика как инструмент управления

Банальная правда состоит в том, что если власть контролирует историю, то она контролирует народ. Но бывают такие периоды в развитии стран, когда официальные представления об истории ложатся в основу неписаного социального контракта государства и граждан. При этом историческая политика становится едва ли не основным инструментом управления обществом.

Именно такой этап переживает сейчас Россия. Когда ощущение гордости за «тысячелетнюю историю» (термин Владимира Путина3 ) и ее символ — Крым — обмениваются на политическую лояльность абсолютного большинства граждан страны. Когда та самая «тысячелетняя история» оказывается важнее экономических успехов. Когда гордость за великую Победу во Второй мировой войне парадоксальным образом выводит власть, объявляющую себя единственным наследником этой Победы, из-под критики. Когда государство сакрализируется, что позволяет оправдывать самые темные страницы истории, включая период сталинизма, и экстраполировать достоинства «твердой руки» из прошлого в сегодняшний день. Когда вся история — это биографии государственных деятелей и полководцев, череда побед государства и демонстрация его непреходящей военной мощи, где нет места сомнениям и поражениям. И это, в свою очередь, служит оправданием сегодняшней милитаризации и чрезмерного вмешательства государства во все сферы жизни.

Государство и его лидеры, представители военного сословия и бюрократия в такой модели прошлого оказываются основными двигателями исторического процесса. И тогда свободный человек, гражданин (не подданный), не может считаться субъектом истории — он становится всего лишь пушечным или электоральным «мясом», необходимым для утверждения величия государства.

Кто считается героем в прошлом — тот герой и в настоящем, и в будущем. Если исторический герой большинства Сталин, то и сегодня это большинство станет поддерживать любые варианты авторитарного правления, а идеальный завтрашний день будет представляться таким же, как сегодняшний. И это лишает страну перспектив развития, потому что в представлениях большинства о будущем преобладает прошлое — и оно же становится желаемым образом будущего. Когда сегодняшняя власть подпитывает свою легитимность, объявляя себя исключительной правопреемницей достижений советского периода, элиты оказываются не готовыми к изменениям и модернизации.

«Сильный», то есть жесткий или жестокий лидер, — очевидное предпочтение россиян. «Хороший» исторический период — эпохи «сильных» лидеров. Например, с точки зрения респондентов «Левада-центра», Иван Грозный, символ жестокого правления, принес России больше хорошего (49 % опрошенных), чем плохого (всего 13 %)4 . Соответственно, поддерживается респондентами и мемориальная политика, увековечивающая память о царе, — в Орле открывается памятник Ивану Грозному5 .

Представления о том, чего больше, хорошего или плохого, принесло время Сталина, проделали существенную эволюцию. За 22 года наблюдений симпатии к эпохе его правления увеличились на 22 п.п. (удивительная симметрия): с 18 % в 1994 году до 40 % в 2016-м. Взрывной рост с 27 % в 2012-м до 40 % в 2016-м слишком заметен. Симптоматично, что это был период ужесточения внутренней и внешней политики, присоединения Крыма, возвращения чувства великой державы, легитимации власти за счет обращения к «славным» страницам имперского прошлого. Сталин для существенной части граждан (плохо к его эпохе относились в 2016 году 38 % респондентов) стал образцовым «героем» российской истории6 .

Отношение к генералиссимусу как к исторической фигуре, сыгравшей положительную роль, перекрывает даже вышеупомянутые позитивные эмоции по поводу его эпохи — 54 % в марте 2016 года7 . При этом резко увеличилось число респондентов, которые оправдывают жестокость Сталина (признаваемую большинством граждан) и его репрессии «политической необходимостью». Рост числа респондентов, которые считают репрессии «исторически оправданными», впечатляющий: 17 п.п. за 9 лет — с 2007-го по 2016-й8 . В апреле 2017 года таких респондентов было почти столько же, сколько и в марте 2016-го, — 25 %9 . Этот показатель стал константой в общественном сознании.

Безусловно отрицательно россияне относятся к эпохам лидеров, принесших стране демократизацию и либерализацию: Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. Стабильно положительным остается отношение ко времени Леонида Брежнева. Благодаря «крымской кампании» и закреплению в общественном мнении мифологемы «Хрущев отдал Крым Украине» резко ухудшилось отношение к периоду правления Никиты Хрущева: мнение, что его время принесло больше плохого, разделяли в 2012 году 19 %, а в 2016-м — 29 % респондентов10 .

В этом смысле обращенная в «славное прошлое» историческая политика — главный инструмент, определяющий нюансы поведения политического класса и восприятие государственной мифологии массовым сознанием. Не стоит недооценивать возможности исторической политики по сдерживанию развития страны. В ней увязают, благодаря ей архаизируются внутренняя, внешняя, экономическая, культурная политика.

Очень серьезной в формировании государственных, а значит, конвенциональных для страны представлений об истории является персональная роль Путина11 . Именно он определяет, как, например, относиться к тому, что Никита Хрущев передал Крым Украинской ССР, как оценивать пакт Молотова — Риббентропа и Зимнюю войну с Финляндией. И почему столь важны для российской истории такие персонажи, как философ Иван Ильин и государственный деятель Петр Столыпин, которыми президент восхищался публично и память о которых специальным образом мемориализована: останки Ильина были перезахоронены в России в 2005 году, а памятник Столыпину установлен в 2012 году рядом с Домом Правительства Российской Федерации.

Две памяти

Цель исторической политики, при помощи которой власть управляет страной, — консолидация нации на основе государственной версии истории. На деле же эта политика разъединяет нацию, так как невозможно охватить все общество одним типом официальной памяти. Так возникает битва за историю, или война памяти, где официальная память противостоит контрпамяти.

В докладе об исторической политике, подготовленном Вольным историческим обществом (ВИО) по заказу Комитета гражданских инициатив (КГИ), эти два типа осмысления истории определяются как первая и вторая память12 . Первая, официозная память помещает историю в границы ее государственного понимания: она приспособлена для управления обществом; определяет государственные исторические ритуалы, контуры мемориальной политики. Разумеется, и школьные учебники играют определяющую роль в том, как выглядят официальные представления об истории. «Альтернативные факты», объявляемые безальтернативными и подгоняющие фактографию под нужды текущей политики, тоже становятся одной из несущих конструкций первой памяти.

Вторая память вмещает в себя частные, неофициозные, в том числе научные, представления об истории. Нередко получается так, что первая память предлагает охранительную картину истории, вторая, условно говоря, демократическую, либеральную. Что и становится основой для политической борьбы или даже войны этих двух типов памяти.

Разумеется, время от времени они пересекаются, смешиваются в разных пропорциях. Нередко первая память заимствует частные истории и инициативы у второй. К тому же имеется в виду прежде всего память о Великой Отечественной войне, и здесь без множества личных историй людей и семей не обойтись; они должны встраиваться в числе прочего и в официальные мемориальные ритуалы. Ровно поэтому официозная память стремится к «национализации» частных историй.

Так произошло, например, с акцией, инициированной в 2011 году снизу тремя томскими журналистами и получившей название «Бессмертный полк» (шествие с фотопортретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне). Это движение осталось по сути народным, но чрезвычайно активно эксплуатируется властью. В шествиях стал участвовать Владимир Путин, имитационные гражданские организации — Общественная палата и Объединенный народный фронт — пытались фактически инкорпорировать в себя «Бессмертный полк»13 .

Однако происходит и обратный процесс: официальные представления об истории проникают в частную память. В этой ситуации не слишком важны нюансы биографии той или иной семьи — очень многими обычными россиянами принимается на веру конвенциональная, лозунговая, официальная историческая «рамка», и под нее уже подгоняется частная память. Этот «мемориальный конформизм» имеет ту же природу, что и конформизм политический: в условиях авторитарного режима удобно и выгодно подстраиваться под мейнстрим.

Противостояние двух типов памяти не означает, что частная память исключает гордость за собственную страну — совсем наоборот. Просто представления о стране и патриотизме у носителей официозной памяти и контрпамяти часто оказываются очень разными.

Индивидуальная память, которая иногда становится контрпамятью, не нуждается в специальном государственном маркере, каковым стала, например, «георгиевская ленточка» — знак «законопослушного», разделяемого с властью отношения к главному событию российской истории, Великой Отечественной войне, победа в которой легитимирует и сегодняшний политический режим.

Кроме того, избыточные пропагандистские усилия, демонстрирующие «итоги национализации» властью Великой Отечественной войны, в результате имеют обратный эффект: все большее число респондентов считают праздник 9 Мая «государственным», а не «народным» или «семейным»14 .

Два фронта официальной памяти

У войны, которую ведет первая, официальная память, два фронта — внутренний и внешний. На внутреннем фронте происходит конфронтационный разговор (или его отсутствие) первой и второй памяти. На внешнем — битва первой памяти с национальной памятью других стран, отношения с которыми у современного российского руководства крайне сложные. Характерный пример — Польша. Несмотря на официальную мемориализацию Катынского преступления, совершенного сталинским режимом, в общественном мнении по-прежнему ставится под сомнение даже сам исторический факт расстрела польских военнослужащих15 . Продолжаются и мелкие акты противостояния — например, установка на территории катынского мемориала «информационных стендов» о гибели красноармейцев в польском плену в 1920 году, причем с заведомо преувеличенными данными о числе умерших. Катынское преступление и плен 1920 года не имеют друг к другу отношения, но в логике политических технологий эти события связываются одно с другим по принципу «око за око»: мол, да, мы (хотя это был сталинский режим, а не современный российский) расстреляли польских офицеров, но и вы, поляки, уничтожили множество «наших» красноармейцев. Эта историческая мифология выстраивается на фоне беспрецедентно плохого отношения россиян к Польше. В 2016 году были зафиксированы наихудшие показатели: Республика Польша заняла 4-е место в списке стран — врагов России, уступив только США, Украине и Турции16 В результате многие вопросы истории российско-польских отношений неизменно оказываются спорными и «сложными» (вспомним «говорящее» название российско-польской группы по исторически обусловленным «сложным вопросам»: Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych).

Исторические шаблоны и «эффект колеи»

История сама попала в ловушку path dependence, «эффекта колеи»: современный тип отношения власти и существенной части россиян к историческим событиям наследует советской эпохе. В те времена официальная упрощенная и «оградительная» трактовка истории в еще большей степени, чем сейчас, была ориентирована на решение текущих политических задач и пропаганду.

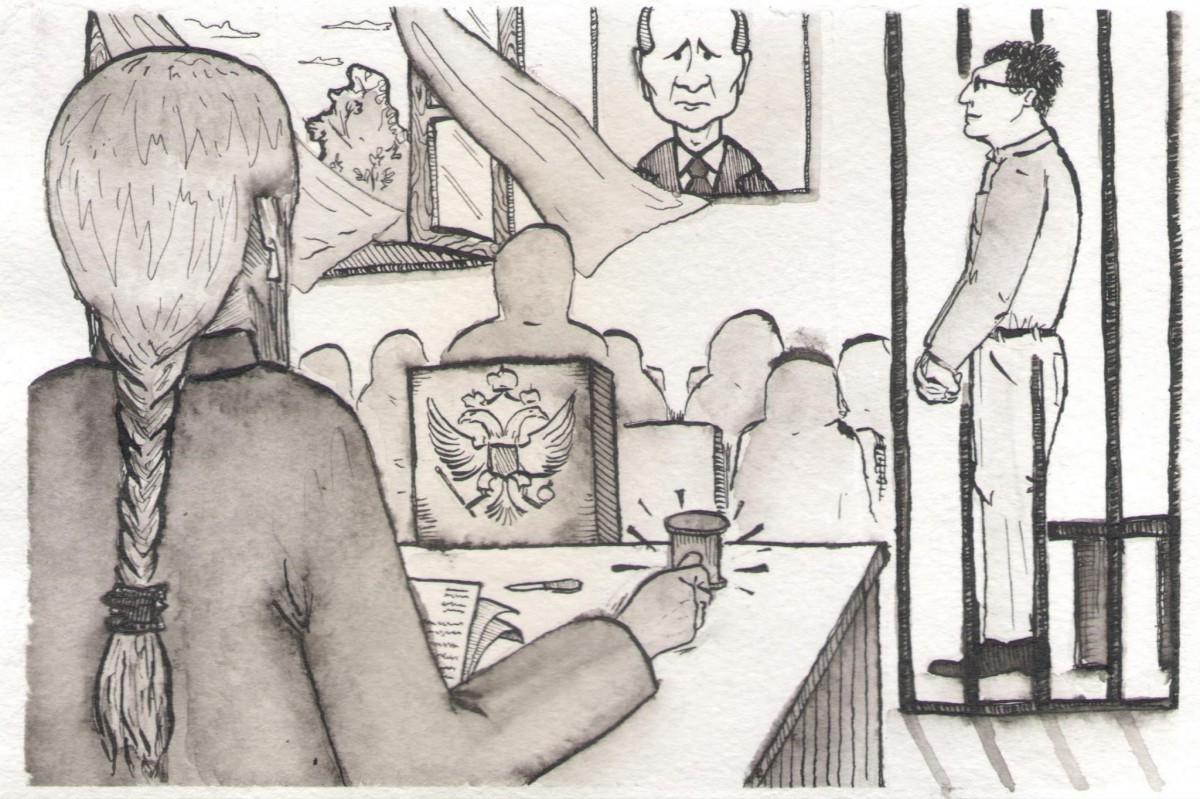

В сегодняшней России с невероятной быстротой возвращается даже сам язык предыдущих эпох, как если бы он пару десятилетий лежал «под паром» или был достоянием маргинализирующихся социальных групп, а потом вдруг стал языком политического мейнстрима. Оказывается, диалекты советского политического сыска и правосудия, социолект советской обличительной прессы никуда не уходили и превосходно чувствуют себя в обстоятельствах как бы «постиндустриального общества» и рыночной экономики. Происходит активная рецепция и элитой, и массами исторически обусловленного языка вражды.

Шаблоны языка и поведения воспроизводятся буквально. Среди прочего это хорошо видно на примере поведения полиции, пытающейся разгонять митинги. Например, полвека назад во время диссидентских демонстраций милиция составляла протоколы на тех, кто «мешал движению транспорта»17 . Те же слова в таких же протоколах используются и сегодня. Когда сотрудники ФСБ пришли с обыском к журналистке и правозащитнице Зое Световой, они нашли в квартире протокол обыска, произведенного сотрудниками КГБ у ее родителей ? Феликса Светова и Зои Крахмальниковой. Эта дурная бесконечность наглядно свидетельствует о том, сколь живучи поведенческие шаблоны в функционировании авторитарных режимов.

Исторические ритуалы, особенно празднование Дня Победы, советизируются. Однако если в советское время поминальные ритуалы смотрелись органично, в них было много искренней человеческой скорби, то сегодня пышная мемориализация Победы всего лишь механизм придания большей легитимности политическому режиму. Это уже не способ коллективного горевания, а технология поддержки российского лидера, причем поддержки милитаризованной и воинственной. Война в такой интерпретации не горе, а праздник (что опасно и с точки зрения восприятия общественным сознанием любой войны как непременного успеха и инструмента мести)18 . От подлинной истории остается одна оболочка.

Монополия на прошлое

Политический режим и архаично-авторитарные технологии управления страной удобно легитимировать прошлым, используя государственную монополию на способы передачи коллективной памяти. Сами элиты и пропутинское большинство самоидентифицируются, определяя с помощью прошлого, «кто мы и откуда». По словам Мартина Хайдеггера, «…история означает не столько „прошлое“ в смысле ушедшего, но происхождение из него»19 .

Сложная трактовка истории, как и в советское время, отменяется. Непростые вопросы и рефлексия становятся достоянием исключительно тех, кто не готов думать в терминах официального пропагандистского дискурса.

5 декабря 1966 года Александр Твардовский записал в дневнике рассуждение о советском — максимально упрощающем и сокращающем историю ? способе мемориализации событий прошлого:

«Ни одна армия в мире никогда ни в какой войне не имела таких потерь в комсоставе, какие понесла наша армия накануне войны и отчасти после войны. Как быть с этой памятью? <…> Такой же памяти… заслуживают, несомненно, и те, что погибли в канун войны и во время войны не на войне, а в тюрьмах, в лагерях, в застенках безумного режима»20 .

Прошло полвека с этой записи, а представления об исторической памяти, сделав круг, словно бы вернулись в глухую брежневскую эпоху. В мемуарах Александра Бовина, любимого спичрайтера «молодого» Брежнева, есть примечательный эпизод. Либерально настроенные советники генерального секретаря захотели помочь Константину Симонову пробить в печать дневники 1941 года, против которых необычайно жестко восстал Главпур (Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота), защищавший всей своей мощью официозную версию истории. Писателя пригласили в группу, готовившую доклад к открытию военного мемориала в Волгограде. Эмоциональный и человеческий контакт Симонова и Брежнева состоялся. Однако идею публикации дневников генеральный секретарь не поддержал, сказав, что, хотя он и не такое на войне видел, надо поберечь чувства победителей. И произнес фразу, объясняющую, в частности, отношение нынешних элит к трактовке истории войны: «Мало ли что мы видели, главная правда — мы победили. Все другие правды меркнут перед ней… Дойдет время и до твоих дневников»21 .

Время дошло, и быстрее, чем казалось. Но тезис о «меркнущих правдах» актуализировался именно в последние годы. В результате сегодня история войны сводится к пропагандистским клише, по сути оскорбительным для тех, кто воевал. Память национализирована правящей элитой, и потому любую критику политического режима его идеологи интерпретируют как «морально ущербную»: те, кто сомневается в адекватности российской политической системы, получается, подвергают сомнению «нашу Победу». Это очень примитивная риторическая и логическая уловка, но она работает.

Разделительные линии

Отношение к сталинским репрессиям — важнейшей части отечественной истории — еще с советского времени разделяет нацию. Мы уже приводили данные о росте симпатий к Сталину и его эпохе, наследницей которой выступает эра Путина. В условиях монополии власти на историю официальный месседж прочитывается примерно так: репрессии — это, конечно, не очень хорошо, зато в стране был порядок, а под руководством Сталина одержана победа в Великой Отечественной. Этого достаточно, чтобы «обелить» длинный исторический период, который мешал представить всю историю страны как один сплошной период побед и источник положительных эмоций.

Полуофициальное одобрение сталинского времени спровоцировало множество низовых инициатив: никто не дает команду ставить Сталину памятники и бюсты, зато в разных городах страны находятся добровольные инициаторы мемориализации тирана. Для КПРФ в ее нынешнем состоянии сталинизация партийного дискурса стала едва ли не единственным способом самоидентификации и отделения «правильных» коммунистов от «неправильных». Такая партийная политика кажется архаичной, но, учитывая рост «рейтинга» Сталина в глазах россиян, для компартии попытка подзарядиться харизмой мертвого тирана, напротив, выглядит как единственно возможная политтехнология (получить дополнительную энергию от харизмы Путина коммунисты не могут, поскольку это монопольное право «Единой России»).

Международный «Мемориал» ? организация, которая почти три десятилетия занимается увековечением памяти жертв репрессий, ? объявлена в России «иностранным агентом». И это тоже часть исторической политики — четкий сигнал со стороны властей: те, кто пытается восстанавливать и сохранять память о насилии со стороны государства, осуществляют антигосударственную деятельность. Таким образом, нынешние руководители ведут себя как прямые наследники сталинской власти.

Симптоматичен недавний эпизод. Чиновники Министерства образования пытались помешать победителям школьного конкурса исторических эссе, много лет проводимого «Мемориалом», приехать в Москву на церемонию награждения, мотивируя это тем, что «Мемориал» якобы является запрещенной в России организацией22 . Тут и открытая ложь, и проявление готовности ожесточенно бороться со всем, что не соответствует официальной трактовке истории, а значит, и неписаной идеологии сегодняшней власти.

Отношение к другой разделительной линии, 1990-м годам, плакатным образом проявилось в конфликте кинорежиссера Никиты Михалкова с екатеринбургским «Ельцин-центром». Дело даже не в том, что режиссер неоднократно обрушивался на музей и просветительский центр с охранительных позиций, критикуя за «искажение истории» и «воспевание времени разрушения Отечества»23 . Симптоматично другое: «Ельцин-центр» ? единственный в стране музей, который не только показывает всю сложность и противоречивость фигуры первого президента России, но и представляет собственно историю девяностых, причем объемно и глубоко. И девяностые предстают не годами развала империи и ее специфических ценностей, а эпохой строительства нового государства, институциональной и ценностной основой которого стали политическая демократия и либеральная экономика. Здесь проходит главная разделительная линия. Для одних девяностые — эра распада (формула «лихие девяностые» закрепилась в современном речевом обороте), для других — начало строительства нового государства, когда империя исчерпала свой, если угодно, биологический ресурс. И потому отношение к этой эпохе разделяет нацию не в меньшей степени, чем отношение к сталинским репрессиям.

Деликатность ситуации состоит в том, что, с одной стороны, нынешняя власть строила свой образ как бы от противного: были плохие, голодные, бандитские девяностые, а потом наступили сытые и стабильные путинские времена. С другой стороны, вся нынешняя политическая и финансовая элита, включая самого Путина, вышла из девяностых. Карьера будущего президента по-настоящему начала развиваться именно в то время, да еще под крылом одной из знаковых фигур эпохи перестройки и начала девяностых — Анатолия Собчака. Не говоря уже о том, что в Москву будущего президента пригласили «питерские либералы», давно уже работавшие в правительственных структурах и построившие в ходе болезненных реформ не только рыночные, но и государственные институты совершенно новой страны. На пост премьера, а потом и президента нынешний глава российского государства был выбран политической «семьей» Ельцина. И именно из рук Бориса Николаевича Путин получил «скипетр и державу» и слова напутствия: «Берегите Россию».

Отсюда двойственность отношения самой нынешней власти к девяностым. Однако она не возражает против изображения этой эпохи как времени тотального развала. Поскольку без таких исторических декораций образ Путина как спасителя нации тускнеет. Феникса не бывает без пепла.

Ненужная революция

Советский режим вел свое происхождение из революции, поэтому все революционное, «свободолюбивое» и «национально-освободительное», включая революционный романтический пафос в искусстве, имело положительный смысл. В этом режим эпохи Путина наследовать ему не может, потому что по своей сути он контрреволюционный. Многие особенности российской модели авторитаризма, его репрессивность и борьба с тем, что широко толкуется как «экстремизм», объясняются страхом перед «оранжевыми» революциями, событиями типа «арабской весны» или киевского «майдана».

Парадокс состоит в том, что исторически российский политический режим вырос из мирной буржуазной революции — экономических и политических либеральных реформ начала девяностых. И этот разлад, как мы уже отметили, обусловливает двойственность режима: порожденный революционной перекройкой сознания людей, хозяйственного уклада и политического устройства, он занят самосохранением и потому на дух не переносит ничего революционного.

Из этого вытекает, например, негативное отношение элит, в том числе самого президента Путина, и к Ленину как символу революции24 , и к девяностым годам — периоду демократического революционного брожения и «хаоса». Хотя, разумеется, ничего общего между ленинской эпохой и девяностыми нет.

«Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах», ? продолжая линию Путина в отношении Ленина, сказал один из высших чиновников РПЦ митрополит Волоколамский Иларион25 . Тем не менее, с его точки зрения, вынос тела Ильича из Мавзолея возможен лишь тогда, когда по этому поводу наступит согласие в обществе.

Сложности с интерпретацией истории проявились именно в 2017 году, когда естественным образом нельзя было не обратить внимание на 100-летний юбилей Великой Октябрьской революции. Единственная идеологема, которую поддержали власть и православный официоз, состоит в примирении фиктивных несуществующих субстанций, «красных» и «белых».

Согласно этой несколько причудливой логике, например, скандальная попытка передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви представляет собой, по словам патриарха Кирилла, «символ примирения нашего народа»: «Мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения белых с красными, верующих с неверующими»26 . Но, во-первых, никаких «красных» и «белых» не существует — это глубоко исторические персонажи. А во-вторых, история с Исаакием, напротив, стала поводом для серьезного конфликта, который расколол не только жителей Санкт-Петербурга, но и целую нацию на сторонников и противников передачи собора церкви. Соответственно, собор если и стал символом чего-то, то скорее раскола, чем примирения.

К тому же не может быть примирения у сторон, изначально занимающих неравные позиции, ведь стремление РПЦ получить в свою собственность собор недвусмысленно поддержано высшей властью. Хотя такая поддержка, иногда выраженная в виде административных решений, приводит к очевидным конфузам. В том же Петербурге, следуя исторической конъюнктуре, власти установили памятную табличку маршалу Маннергейму. Открытие этого «места памяти» (формула Пьера Нора27 ) увековечивало русского военачальника Первой мировой войны, но без учета того, что он же, будучи одним из руководителей Финляндии, участвовал в войне против СССР. Открытие такой таблички в Санкт-Петербурге, пусть и «освященное» авторитетами тогдашнего главы президентской администрации Сергея Иванова и министра культуры Владимира Мединского, оказалось заведомо провальным — место мемориализации регулярно осквернялось, и памятную доску пришлось снять. Случается, что, запутавшись в семантике собственной истории, государство бьет мимо цели.

Отношение к Великой Октябрьской социалистической революции несколько неопределенное, все-таки она слишком отдалена во времени. С одной стороны, государство, победившее в Великой Отечественной, является прямым наследником 1917 года. С другой ? сознание среднего россиянина сегодня явно не «красное». Уходят поколения, сохранявшие романтизированное отношение к революции, и число респондентов, полагающих, что «первые годы после 1917 года принесли больше плохого», последовательно увеличивается: на 10 п.п. в 2016-м по сравнению с 1994-м (с 38 до 48 %)28 .

Отсюда и позиция властей по отношению к столетию революции: лучше не замечать, чем отмечать. Даже бюджет, который поделили прокремлевские организации на «празднование» годовщины, оказался невелик — всего 50 миллионов рублей29 .

Конъюнктура памяти

Память, в том числе историческая, не только избирательна, но и конъюнктурна30 . Представления о том или ином отрезке истории диктуются текущей политической конъюнктурой. Из всех «узелков на память»31 , которые завязывают научная историография; коллективная память; частные, региональные, этнические, профессиональные памяти, государственная историческая политика выбирает ровно те, которые ей нужны для самоутверждения. Она покрывает их лаком, превращает в предметы массовой гордости, радости, мстительности, гнева и горевания.

Государственная версия памяти вполне может быть огламуренной, как каток Bosco на Красной площади, — на внедрение «правильного» представления об истории работают маркетинг и современные технологии. Это как старое черно-белое кино, которое раскрашивается и продается заново по федеральному телеканалу.

Конъюнктура памяти проявляется еще и в адаптированном к историческому моменту поведении, зависящем от того, какие события происходят в стране, что становится мейнстримом и к чему разумнее прислониться и приспособиться. Это психология толпы — в мейнстриме легче и безопаснее существовать. Самая обычная нация в определенных обстоятельствах стремительно может превратиться в тоталитарную, но при смене исторического ландшафта и политических декораций она легко сбрасывает тоталитарную кожу, как будто ничего и не было. Вспомним вопрос Ханны Арендт: «…Почему в послевоенной Германии не нашлось нацистов? Почему все могло перевернуться вверх дном во второй раз, попросту в результате поражения?»32 В вопросе заложен ответ: все перевернулось именно в результате поражения. То есть — изменения конъюнктуры.

Конъюнктурно и представление о лучших временах. Граждане современной России могут одобрительно пестовать в самих себе миф об эффективной твердой руке Сталина, ностальгировать по летаргическому покою времени Брежнева, но выше всего они ставят то время, в котором живут сейчас. И тогда в сегодняшних оценках россиян именно время Путина, наследника всего лучшего в российской истории, оказывается наилучшим33 . В конце концов, историческое сознание и есть продукт собственно истории и ее конъюнктуры. Лев Выготский писал: «Личность… есть понятие социальное, она охватывает надприродное, историческое в человеке. Она не врожденна, но возникает в результате культурного развития, поэтому „личность“ есть понятие историческое»34 .

Сегодняшняя конъюнктура памяти в России неблагоприятна для развития: она примитивизирует массовое сознание, ориентирована на объединение граждан вокруг архаичных ценностей, не признает за свободной личностью роль субъекта истории, оставляя ее за государством, его бюрократией, финансовой элитой и военной машиной.

Идентичность нации строится прежде всего на переживании общей истории. В нынешнем российском социуме сложившийся тип переживания исторической судьбы народа не консолидирует людей, а разобщает. И потому российская нация в текущих обстоятельствах не приближается к своей современной идентичности, а отдаляется от нее. И находится гораздо дальше от адекватного осмысления своего места в истории, чем это было в тех самых 1990-х годах.

Примечания

1 Общественное мнение — 2016. Ежегодник. — М., Левада-центр, 2017. — С. 29 // http://www.levada.ru/2016/06/30/natsionalnaya-gordost/

2 Там же.

3На заседании Экономического совета в мае 2016 года Путин сказал: «…Пусть страна в чем-то отстала, но у нее тысячелетняя история, и Россия не станет торговать суверенитетом» // http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/30/642871-kudrin-putinu.

4Общественное мнение — 2016. С. 260 // http://www.levada.ru/2016/11/01/ivan-groznyj-znanie-i-otsenki/.

5Там же, с. 261.

6Там же, с. 262.

7Фигура Сталина в общественном мнении России. — Левада-центр. — 25 марта 2016 года // http://www.levada.ru/2016/03/25/figura-stalina-v-obshhestvennom-mnenii-rossii/.

8Там же.

9Сталинские репрессии. — Левада-центр. — 23 мая 2017 года // http://www.levada.ru/2017/05/23/stalinskie-repressii/.

10Общественное мнение — 2016. С. 262−263.

11У Путина есть и представления о своем месте в истории, он видит себя в одном ряду с выдающимися, по его мнению, историческими деятелями России. См., например: Trenin D. Russia is the house that Vladimir Putin built — and he’ll never abandon it. — The Guardian. — March 27, 2017 // https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/27/russia-house-vladimir-putin-built-never-abandon#img-1

12Публикуем доклад Вольного исторического общества «Какое прошлое нужно будущему России». — Комитет гражданских инициатив. — 23 января 2017 года // https://komitetgi.ru/analytics/3076/. Автор настоящей работы входил в группу авторов доклада Вольного исторического общества.

13Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» по Красной площади. — Republic. — 9 мая 2015 года // https://republic.ru/posts/51319.

14Празднование Дня Победы. — Фонд «Общественное мнение». — 8 мая 2015 года // http://fom.ru/proshloe/12152.

15В 2011 году, согласно опросу «Левада-центра», 24 % опрошенных по-прежнему считали, что расстрел в Катыни осуществили гитлеровцы, а 42 % затруднялись с ответом. См.: О трагедии в Катыни и отношениях с Польшей. — Левада-центр. — 21 апреля 2011 года // http://www.levada.ru/2011/04/21/o-tragedii-v-katyni-i-otnosheniyah-s-polshej-3/.

16Общественное мнение — 2016. С. 224.

17Из официальных формулировок приговоров и определений в отношении тех, кто вышел на Красную площадь 25 августа 1968 года, протестуя против советского вторжения в Чехословакию: «…Грубо нарушили общественный порядок и нормальную работу транспорта». Горбаневская Н. Полдень. — М., Новое издательство, 2007. — С. 273.

18Подробно проблема рассмотрена в этой работе: Колесников А. Хотят ли русские войны. Война и террор в восприятии россиян. — М.: Московский Центр Карнеги, 2016 // http://carnegie.ru/2016/03/21/ru-pub-63077.

19Хайдеггер М. Бытие и время. — М., 2003. — С. 423.

20Твардовский А. Новомирский дневник. Том 1. 1961−1966. — М., 2009. — С. 511−512.

21Бовин А. XX век как жизнь. Воспоминания. — М.: Захаров, 2003. — С. 139.

22«Мемориал»: победителям школьного исторического конкурса пытаются запретить ехать на церемонию награждения в Москву. — Медуза. — 22 апреля 2017 года // https://meduza.io/news/2017/04/22/memorial-pobeditelyam-shkolnogo-istoricheskogo-konkursa-pytayutsya-zapretit-ehat-na-tseremoniyu-nagrazhdeniya-v-moskvu.

23Никита Михалков объяснил свою позицию по поводу премии «Ельцин-центра». — Коммерсантъ. — 8 мая 2017 года // https://www.kommersant.ru/doc/3292705.

24По поводу Ленина Путин как-то сказал: «Управлять течением мысли — это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом» (См.: Путин рассказал ученым о подрывной роли Ленина в российской истории. — Интерфакс. — 21 января 2016 года // http://www.interfax.ru/russia/490856). Тем не менее массовое отношение к Ленину неплохое: в марте 2017-го 56 % опрошенных соглашались с тем, что он сыграл положительную роль в истории — остатки советского мифологического сознания и дистанцирование исторических событий, к которым россияне начинают относиться все спокойнее, сделали свое дело (См.: Владимир Ленин. — Левада-центр. — 19 апреля 2017 года // http://www.levada.ru/2017/04/19/vladimir-lenin/).

25РПЦ выступила за захоронение тела Ленина. — Newsru.com. — 2 апреля 2017 года // http://www.newsru.com/religy/02apr2017/lenina.html.

26Слова. — Ведомости. — 20 февраля 2017 года // http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/20/678330-slova

27Les Lieux de memoire. Tome 1 / Sous la direction de Pierre Nora. — P.: Gallimard, 1997.

28Общественное мнение — 2016. С. 261.

29Миллер Л., Самохина С. Есть на революцию затраты. — Коммерсантъ. — 13 февраля 2017 года // http://www.kommersant.ru/doc/3217955

30Термин «конъюнктура памяти» предложил Геннадий Бурбулис на одном из обсуждений вышеупомянутого доклада Вольного исторического общества.

31Лев Выготский отмечал: «Сама сущность цивилизации, говорит один из психологов, состоит в том, что мы нарочно воздвигаем монументы и памятники, чтобы не забыть. В узелке и в памятнике проявляется самое глубинное, самое характерное, самое главное, что отличает память человека от памяти животного». Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Смысл; Эксмо, 2005. — С. 292–293.

32Арендт Х. Ответственность и суждение. — М.: Издательство Института Гайдара, 2013. — С. 93.

33Мухаметшина Е. Треть россиян считают, что живут в лучший период истории страны. — «Левада-центр». — Ведомости. — 14 февраля 2017 года // http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/14/677527-zhivut-luchshii

34Выготский Л.С. Психология развития… С. 534. Аналогичные представления о психологии памяти можно найти у Фредерика Бартлетта: Bartlett F. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Chapter X, A Theory of Remembering // http://www.bartlett.psychol.cam.ac.uk/TheoryOfRemembering.htm