Разговор с товарищем Лениным на Красный новый год

11.04.2024

Полит.Ру и телеграм-канал Государственного архива Российской Федерации «Документальное прошлое: ГА РФ» продолжают совместный проект «Документ недели». Сегодня — история о несчастном счетоводе, который пришел в отчаяние и решил в первый день нового 1920 года написать письмо самому вождю мирового пролетариата.

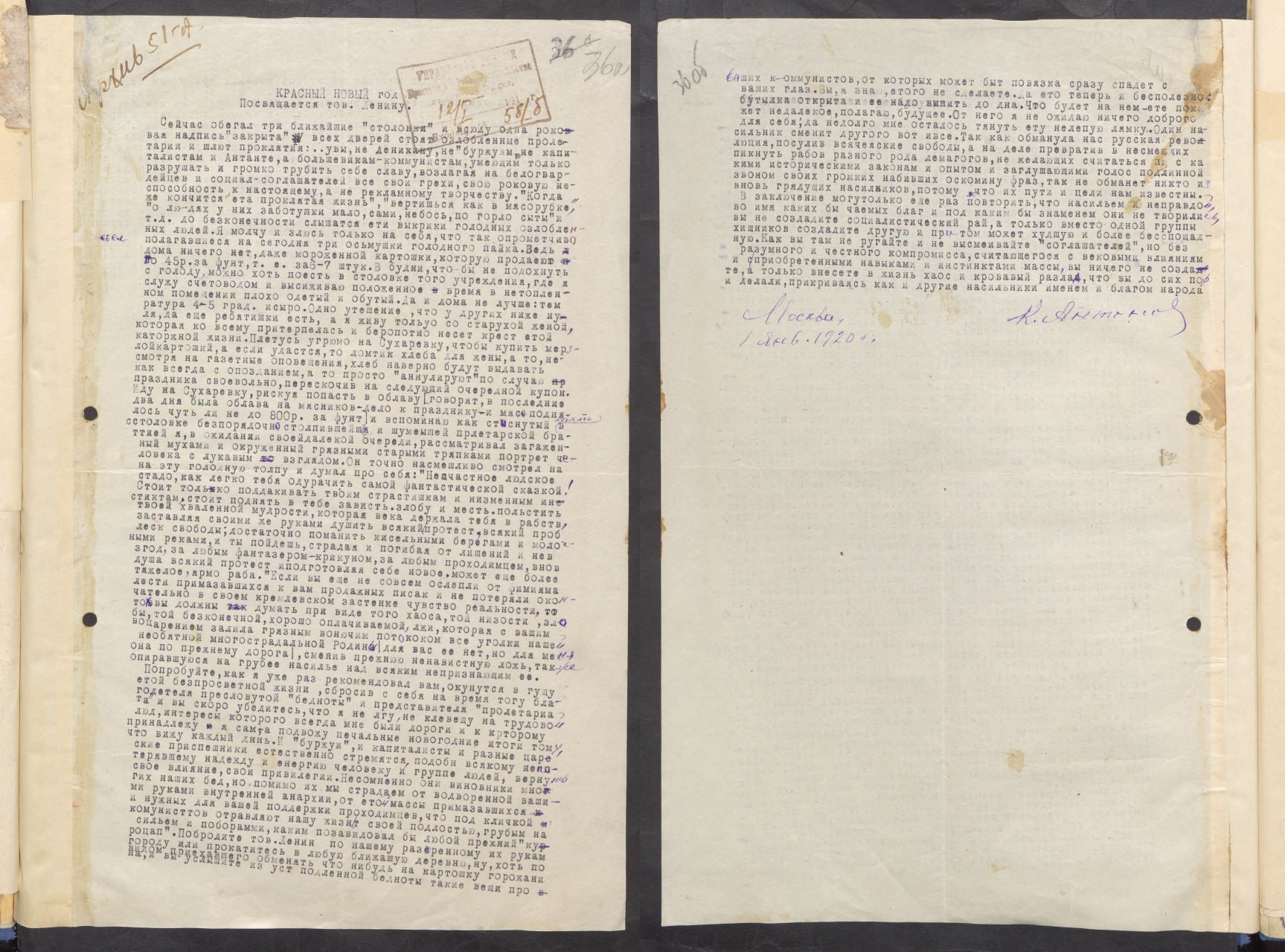

ГА РФ. Ф.Р-130. Оп.4. Д.247. Л.36, 36 об.

Автор этого письма в адрес вождя Советской России Владимира Ленина, написал его, судя по поставленной дате, 1 января 1920 года. Для того, чтобы посвятить первый день нового года переписке с вождями, должна быть какая-то особая причина. Однако у этого человека – москвича, служившего на скромной должности счетовода в каком-то советском учреждении в Москве (об этом он сам сообщает в письме) такая причина была. Судя по всему, он пришел в отчаяние.

Возможно, именно Новый год – день, по старой привычке связанный с праздниками, – дал дополнительный повод для этого отчаяния. В конце концов, многие знают, что такое предновогодняя депрессия и мрачная оценка разных итогов и перспектив, когда их положено подводить и намечать. К 1 января 1920 года в жизни совслужащего Антонова (он решился подписать свое послание) для этого сложились почти идеальные условия. Во всяком случае, свое письмо он озаглавил «Красный новый год» и начал фразой, сразу же погружающей читателя в реальность советской Москвы: «Сейчас обегал три ближайшие «столовки» и всюду одна роковая надпись «закрыто». Иными словами, человек в первый день нового года просто хотел поесть. В Москве в разгар военного коммунизма общественные столовые были в числе немногих мест, где можно достать хоть какую-то еду, однако, как видим, все они не работали.

Из этого, кстати, можно сделать вывод, что Новый год оставался в Советской России нерабочим днем (в 1920 году 1 января приходилось на четверг), однако в той с трудом переносимой (во всяком случае, обывателем) действительности военно-коммунистического «Красного Нового года» это означало всего лишь одно – никакие учреждения работать не будут, в том числе и столовые, где можно хоть что-то съесть.

Антонов описывает ругань голодных и злых людей, толпящихся у столовых, «озлобленных пролетариев», которые по его словам, «шлют проклятия…увы не Деникину, не буржуям, не капиталистам и Антанте, а большевикам-коммунистам, умеющим только разрушать и громко трубить себе славу», но сам Антонов в это время злится лишь на себя, «так как опрометчиво съел полагавшиеся на сегодня три осьмушки голодного пайка». Антонов пишет, что «в будни, чтобы не подохнуть с голоду, можно хоть поесть в столовке того учреждения, где я работаю счетоводом и высиживаю положенное время в нетопленном помещении, плохо одетый и обутый» (впрочем, дома у автора письма по его словам не лучше), но 1 января еды не добудешь, а карточки на хлеб, по предположению Антонова, «несмотря на газетные оповещения (…)наверно, будут выдавать, как всегда, с опозданием», а то и просто «аннулируют по случаю праздника, своевольно перескочив на следующий очередной купон» (то есть получаемые Антоновым хлебные карточки не отоварят, потому что кругом сплошной Новый год).

Счетовод пишет, что вынужден был пойти на Сухаревский рынок – в те годы центр массовой нелегальной торговли, за счет которой отчасти выживали жители Москвы, чтобы за бешеные для него деньги купить немного мерзлой картошки, «а если удастся, то ломтик хлеба», и накормить оставшуюся дома жену (рассуждая о том, что в его сыром жилье температура держится на уровне 4-5 градусов тепла, он прибавляет: «Одно утешение, что у других ниже нуля, да еще ребятишки есть, а я живу только со старухой женой, которая ко всему притерпелась и безропотно несет крест этой каторжной жизни»). При этом приходится опасаться устраиваемых властями облав на спекулянтов (попадание в такую облаву, помимо общих неприятностей, очевидно, означало уже окончательную потерю любых возможностей достать еды, да и потерю денег тоже).

Такое описание забитого и несчастного создания, вынужденного выживать в холодном городе, где все максимально противоречит любым представлениям о нормально устроенной жизни, – знакомая тема для русской литературы 1920-х. Эмоциональный тон таких описаний часто поразительно совпадает с тем, который взял в своем письме оставшийся без хлеьа московский счетовод (помните булгаковского Шарика: «У-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней»?).

Однако среди этой собачьей жизни и, возможно, самого безотрадного новогоднего дня Антонов решается на открытый ропот. Он пишет, что вспомнил, как однажды в столовой «в ожидании своей далекой очереди рассматривал загаженный мухами и окруженный грязными тряпками портрет человека с лукавым взглядом. Он точно насмешливо смотрел на эту голодную толпу и думал: «Несчастное людское стадо! Как легко тебя одурачить самой фантастической сказкой!»

Видимо, изображения Ленина действительно пробуждали желание вступить в диалог – сюжет, также известный из поэзии XX века – а доходящие до отчаяния русские Евгении в какой-то момент хотят бросить горькие упреки грозным правителям, поднявшим Россию на дыбы. Счетовод Антонов, впрочем, не был самым непреклонным из них. Он лишь говорит воображаемому Ленину о том, как простые люди страдают «от этой массы примазавшихся и нужной для вашей поддержки проходимцев, что под кличкой коммунистов отравляют нашу жизнь своей подлостью, грубым насильем и поборами», а потом признает, что разговор этот бессмысленный и сам он не ждет от будущего ничего обнадеживающего: «Один насильник сменит другого – вот и все. Так как обманула нас русская революция, посулив всяческие свободы, а на деле превратив не смеющих пикнуть рабов разного рода демагогов, не желающих считаться ни с какими историческими законами и опытом (…) так не обманет никто из вновь грядущих насильников, потому что их пути и цели нам известны».

Лишь в конце письма, давая себе некоторую надежду, он пытается убедить воображаемого Ленина в необходимости хоть как-то считаться с некоторыми разумными соображениями для его же блага: «Как вы там не ругайте и не высмеивайте «соглашателей», но без разумного и честного компромисса, считающегося с вековыми влияниями и с приобретенными навыками и инстинктами массы вы ничего не создадите».

Свое письмо автор действительно отправил в адрес Совнаркома – оно было получено и сохранилось среди специально собиравшихся «писем антисоветского содержания», которыми граждане пытались уязвить советское правительство или просто достучаться до него (возможно, дойдя до такого же отчаяния). Дальнейшая судьба счетовода Антонова неизвестна – да и мало ли было в Москве 1920 года голодающих счетоводов.

Мысли о том, что от жизни уже не приходится ждать ничего хорошего, одни насильники сменят других, и ощущение унижения от необходимости подчиняться ломающим историю демагогам, по-видимому, посещали жителей Москвы не раз за историю города.

Поэтому следует отметить, насколько же действительно похорошела Москва по сравнению с 1920 годом. Теперь многие заведения общественного питания работают и в новогодние дни. А достать хлеб и картошку вообще не проблема.

Поделиться:Рекомендуем:

24.07.2024 | Роковая ночь Полдневой

23.07.2024 | Проект Mirovich Media / Эпизод шестой: "Воркута. ГУЛАГ наших дней"

23.07.2024 | Вспоминаем жертв «национальных операций» Большого Террора

•По местам спецпоселений и лагерей ГУЛАГа

•7 мест в Перми, от которых пойдут мурашки по коже

•Что отмечено на Карте террора и ГУЛАГа в Прикамье

КНИГА ПАМЯТИ | Любила его всей душой

КНИГА ПАМЯТИ | Национальность свою никогда не скрывал

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus

.jpg)