РЕАБИЛИТАЦИЯ: КАК ЭТО БЫЛО МАРТ 1953 — ФЕВРАЛЬ 1956 гг.

РЕАБИЛИТАЦИЯ: КАК ЭТО БЫЛО МАРТ 1953 — ФЕВРАЛЬ 1956 гг.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

А.Н.Яковлев (председатель), Е.Т.Гайдар, В.П.Козлов, В.А.Мартынов, С.В.Мироненко, В.П.Наумов, В.Ф.Петровский, Е.М.Примаков, Э.С.Радзинский, А.Н.Сахаров, Г.Н.Севостьянов

РЕАБИЛИТАЦИЯ: КАК ЭТО БЫЛО

МАРТ 1953 — ФЕВРАЛЬ 1956 гг.

ДОКУМЕНТЫ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Составители А.Артизов, Ю.Сигачев, В.Хлопов, И.Шевчук

КОМИССИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «ДЕМОКРАТИЯ», МОСКВА

МОСКВА 2000

УДК 947 Р31

ББК 63.3(2)632

Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. Том 1. Март 1953 — февраль 1956. Сост. Артизов А. Н., Сигачев Ю.В., Хлопов В.Г., Шевчук И.Н. — М.: МФД, 2000. - 503 с.

ISBN 5-85646-070-7

Первый том трехтомного издания документов, подготовленный Комиссией при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий и Международным фондом «Демократия», отражает историю реабилитации репрессированных по политическим мотивам граждан СССР. Данный сборник содержит перечень реабилитационных документов начала 1950-х годов, показывает механизм принятия решений и борьбу вокруг них. Хронологические границы книги (март 1953 — февраль 1956) охватывают период советской истории после смерти диктатора и до XX съезда КПСС, на котором впервые был подвергнут осуждению «культ личности Сталина».

ББК 63.3(2)632

ISBN 5-85646-070-7

© Международный фонд «Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева), 2000.

© Артизов А. Н., Сигачев Ю. В., Хлопов В. Г., Шевчук И. Н. Составление, введение, примечания.

К ЧИТАТЕЛЮ

Комиссия при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий и Международный фонд «Демократия» предпринимают трехтомное издание документов, отражающих далеко не простую историю реабилитации репрессированных граждан СССР и России по политическим мотивам. Надо сказать, что в процессе работы идея публикации документов вышла далеко за рамки привычных сборников, как это предполагалось в самом начале замысла. Изучение сути документов, их политической логики, последовательности решений, изменений в оценках создает причудливую картину того, как послесталинское руководство страной лихорадочно искало пути выхода из тупика, в котором оно оказалось в результате политики массового террора, начало которому положил еще Ленин. Наследники Сталина понимали, что рано или поздно, но им придется нести ответственность за злодеяния режима, в том числе и за собственные. Однако признать их открыто не хватало мужества, да и страх перед возмездием висел над их головами.

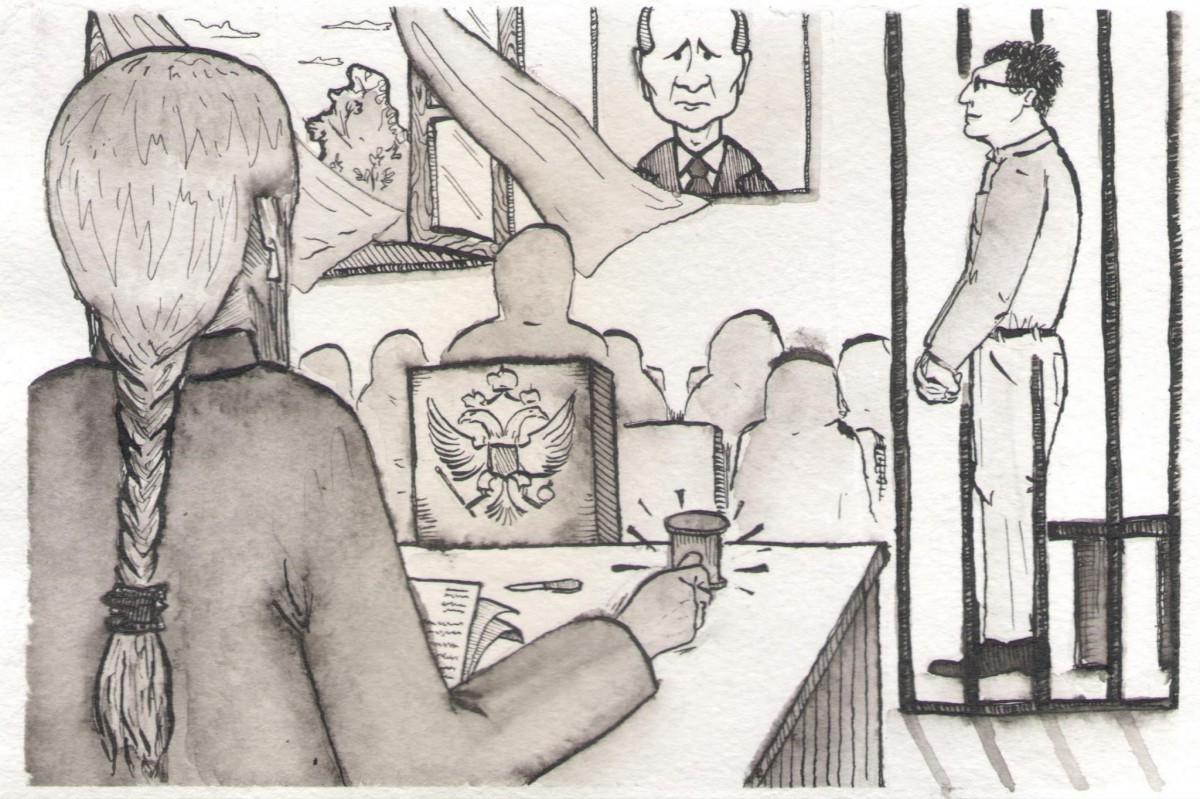

Политические репрессии большевизма причинили стране ущерб, который можно сравнить с самыми опустошительными катастрофами. Счет невинно пострадавших идет на миллионы. Рабочие и крестьяне, инженеры и ученые, литераторы и художники, священники и военные, целые народы прошли через ад ленинско-сталинских тюрем, концлагерей, ссылок. В жерновах карательных органов оказались не только взрослые, но и дети «врагов народа», на долгие годы или навсегда оставшиеся без родителей и отчего крова.

Уже обнародовано немало документов, которые объясняют, когда, почему и зачем был запущен бесчеловечный механизм уничтожения нации. Еще живы те, кто прошел через горнило нечеловеческих страданий. Они — свидетели преступлений большевистской власти, живой укор нынешним коммунистам-обновленцам, утверждающим, что репрессии сталинских времен — давно забытое прошлое и нечего это прошлое чернить.

Это сегодня. А тогда, после смерти Сталина, его одноверцы физически чувствовали кровь на своих руках. Они начали процесс реабилитации. Начали с родственников правящей элиты, жен Молотова, Калинина, брата Кагановича и др. И все втихую, чтобы никто не знал. Но жизнь перехитрить трудно. Страх, разные манипуляции, вранье, политические зигзаги мало помогали. На диктатуру уровня Сталина не было ни сил, ни времени. Правда постепенно выходила из-под контроля власть предержащих.

Переломным событием стал XX съезд КПСС. Наверное, я один из немногих еще живых очевидцев знаменитого секретного доклада Хрущева «О культе личности и его последствиях». Я сидел на балконе, хорошо помню то чувство глубокого расстройства, если не отчаяния, которое охватило меня после сказанного Хрущевым. В зале стояла глубокая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга — то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. Шок был невообразимо глубоким. Уходили с заседания, низко наклонив головы.

Постепенно приходило прозрение. Хотя и с опозданием, но началась Реформация России. Страна вступила на долгую и трудную дорогу к свободе. Судьба распорядилась так, что вот уже с 1987 года я возглавляю Комиссию, сначала при Политбюро, потом при Президенте России, которая занимается реабилитацией жертв преступного сталинского режима.

Передо мной сборник документов о тех событиях, которые положили начало реабилитации. Он является первым в этой серии. В следующих двух томах предполагается опубликовать документы о процессе политической реабилитации в 1956 — начале 1980-х годов и об отношении партийного и государственного руководства к этой проблеме в годы перестройки.

Эти книги — о нас самих, о постижении той горькой и беспощадной правды, без знания которой страна не сможет вылечиться и встать с колен.

Эти книги — документальный приговор бесчеловечной системе, которая десятилетиями уничтожала человека, уничтожала и физически, и духовно.

Эти книги — надежда на завтрашний день, в котором не будет ночного приезда «черного воронка».

Эти книги — призыв к покаянию, ибо их страницы пропитаны кровью жертв и бесстыдством карателей. Без покаяния у России счастливого будущего нет.

Председатель Комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, президент Международного фонда «Демократия»

Александр Н. Яковлев

ВВЕДЕНИЕ

В первых изданиях «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля слово «реабилитация» отсутствует. Это латинское понятие (rehabilitatio — восстановление) утвердилось в русском языке вслед за такими прочно вошедшими в повседневный обиход «изобретениями» революционной эпохи, как «диктатура пролетариата», «классовая борьба», «руководящая роль партии», «враги народа» и др. «Реабилитация» в широком смысле слова подразумевает не только восстановление доброй репутации и попранных прав конкретного гражданина. В послесталинское время это понятие начали применять при характеристике процесса, как тогда говорили, «восстановления социалистической законности». Посмертное возвращение незапятнанного имени и достоинства невинно убиенным, снятие многочисленных правовых ограничений, освобождение из лагерей, тюрем и ссылок огромного количества честных людей, возврат им части конфискованного имущества, осуждение репрессий и злоупотреблений властью, наказание исполнителей кровавых преступлений — все это составные части начавшегося в 50-е годы реабилитационного процесса{1}.

В отличие от предшествующих изданий, в которых выборочно публиковались отдельные реабилитационные акты{2}, сборник призван дать по возможности полный перечень реабилитационных документов начала 50-х годов, показать механизм принятия решений и ту борьбу, которая велась вокруг них.

Политическая реабилитация в СССР всегда была лакмусовой бумагой для выявления политических настроений правящей элиты, для определения действительных устремлений и возможностей власти по реформированию общественной жизни, соблюдению конституционных прав и свобод граждан. Реабилитацию поэтому невозможно рассматривать вне общего контекста развития страны. Ее периодизация почти зеркально повторяет этапы общественно-политической эволюции советского общества.

Три неполных года без Сталина предшествовали докладу Хрущева «О культе личности и его последствиях» на закрытом заседании ХХ съезда партии. Но эти годы были чрезвычайно насыщенными, вместив в себя и ожесточенную борьбу за власть между наследниками вождя, и исполненную в традициях середины 30-х годов расправу с Берией, Абакумовым, другими палачами, и стыдливое замалчивание имен организаторов, причин, масштабов прежних репрессий, и начавшуюся трудную переоценку ценностей, и деятельность первых реабилитационных комиссий ЦК КПСС под руководством Ворошилова, Микояна, Поспелова.

Как это ни парадоксально, первые реабилитационные акты инициировал человек, чье имя общественное мнение прочно связывало с карательными органами и творившимся в стране произволом. Весной 1953 г. Берия проявил повышенную активность, буквально бомбардировав Президиум ЦК своими записками и предложениями. Они, правда, затрагивали лишь некоторых его ближайших сотрудников, родственников высших партийных сановников, а также осужденных на срок до 5 лет, т. е. по мягким обвинениям. Предлагалось пересмотреть дела второй половины 40-х — начала 50-х годов (так называемые дела кремлевских врачей, мингрельской националистической группы, руководителей артиллерийского управления и авиационной промышленности, убийство главы Еврейского антифашистского комитета Михоэлса и другие). Но при этом не было и речи о массовых репрессиях 30-х годов или депортациях народов в период Великой Отечественной войны, к которым сталинский подручный имел прямое отношение. И понятно почему: главной целью инициатив Берии было стремление укрепить собственное положение во властных структурах, поднять любыми способами личный авторитет, исключив себя из числа лиц, ответственных за преступления сталинского режима.

Смещение Берии, казалось, должно было облегчить процесс политической реабилитации. Но этого не произошло.

Остававшийся пока еще формальным лидером страны Маленков на июльском (1953 г.) пленуме ЦК КПСС ввел в оборот слова о «культе личности Сталина». Но для Маленкова этот культ означал, прежде всего, беззащитность партийно-государственной номенклатуры от произвола вождя. Будучи замешанным в организацию массовых репрессий, он, разумеется, не мог пойти на масштабный подход к этой проблеме.

Месяцы ушли на очередной передел власти внутри Президиума ЦК, расправу со сторонниками и родственниками Берии и других руководителей карательных служб, перестановку кадров в органах безопасности, внутренних дел и прокуратуры, пересмотр результатов объявленной по инициативе Берии амнистии. За активную роль в аресте Берии отблагодарили военных: состоялась реабилитация пятидесяти четырех осужденных генералов и адмиралов Советской Армии, в том числе близких Жукову — Телегина, Крюкова и Варенникова. Но многочисленные письма, поступавшие от заключенных, ссыльных и спецпоселенцев, оставались без ответа. Принятые в этот период решения отличало разве что более определенное указание на якобы главных виновников репрессий — бывших руководящих работников МГБ и МВД, которых судили в спешном порядке.

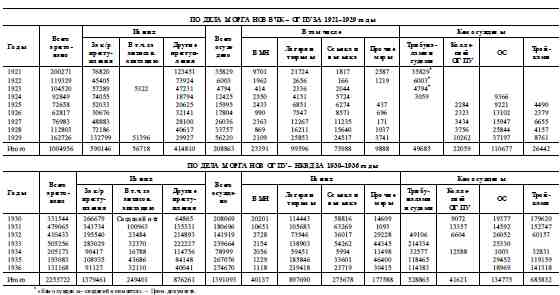

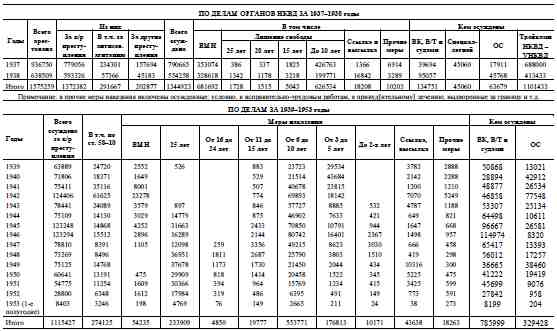

Лишь в начале 1954 г., когда в партийно-государственной верхушке четко обозначилось лидирующее положение Хрущева, реабилитация получила новый импульс. Хотя, взяв курс на расширение процесса реабилитации, на установление причин и последствий репрессий, Хрущев, как и свергнутый Берия, руководствовался далеко не бескорыстными мотивами. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, сохранение в тайне статистических данных об арестованных органами ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ за 1921–1953 гг. (они были подсчитаны, вероятно, по поручению первого секретаря ЦК, уже в декабре 1953 г.), а с другой, стремительная реабилитация участников «ленинградского дела». Хрущев хорошо усвоил сталинские методы использования компрометирующих материалов для ослабления соперников в борьбе за власть. Восстановление справедливости по отношению к ленинградцам компрометировало Маленкова, одного из виновников гибели Вознесенского, Кузнецова и их товарищей. Проведенная с широкой оглаской среди партийного аппарата, эта реабилитация укрепляла авторитет Хрущева, выстилая ему дорогу к единоличной власти.

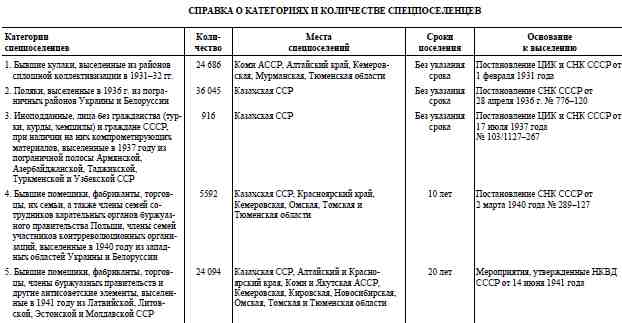

Но какими бы мотивами ни руководствовались правители, чаяния и надежды политзаключенных и ссыльных стали постепенно сбываться. Наряду с установлением судебного порядка пересмотра дел (по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1953 г. Верховный Суд СССР получил право пересматривать по протесту Генпрокурора СССР решения коллегии ОГПУ, Особого совещания и двоек и троек) был введен и упрощенный порядок. В мае 1954 г. начала работу Центральная комиссия по пересмотру дел осужденных за «контрреволюционные преступления», содержащихся в лагерях, колониях, тюрьмах и находящихся в ссылке на поселении, созданы аналогичные комиссии на местах. Центральная комиссия получила право пересматривать дела на лиц, осужденных Особым совещанием при НКВД — МГБ или Коллегией ОГПУ; местные комиссии наделили функциями пересмотра дел осужденных двойками и тройками НКВД. Для изучения положения спецпоселенцев была образована комиссия под председательством Ворошилова, результатом деятельности которой стало известное постановление «О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев» от 5 июля 1954 г. Были освобождены из ссылки ранее осужденные на срок до 5 лет за «антисоветскую деятельность», сняты ограничения по спецпоселению с раскулаченных и граждан немецкой национальности, проживавших в районах, откуда выселение не производилось.

В следующем году были выработаны предложения по пересмотру политики в отношении отдельных репрессированных народов. Первыми от спецпоселения были освобождены немцы. В этом определенную роль сыграло установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ и состоявшийся в сентябре 1955 г. визит в Москву западногерманского канцлера Аденауэра. Тогда же был принят ряд актов об освобождении от спецпоселения и возвращении к местам прежнего проживания греков.

Механизм принятия решений о реабилитации не был простым. Лишь в 1954 г. органы прокуратуры получили право востребовать из КГБ архивно-следственные дела, что позволило увеличить количество рассматриваемых персональных дел осужденных в судебном порядке жертв репрессий. Прокурорам, следственным работникам, военным юристам полагалось провести так называемую проверку дела, в ходе которой собиралась разнообразная информация о репрессированном, вызывались свидетели, запрашивались архивные справки. Особую роль при этом играли справки Центрального партийного архива, в которых отмечалась принадлежность репрессированного лица к той или иной оппозиции либо отсутствие таких данных.

Проводивший проверку работник составлял заключение. На основании этого документа Генеральный прокурор СССР, его заместители, Главный военный прокурор вносили (а могли этого и не делать) на Пленум, Коллегию по уголовным делам или Военную коллегию Верховного суда СССР протест по делу. Суд выносил определение. Оно не обязательно было реабилитационным. Суд, например, мог переквалифицировать предъявленные статьи (политические в уголовные и наоборот), мог оставить прежний приговор в силе, наконец, мог ограничиться лишь снижением меры наказания{3}.

Из-за усложненного порядка реабилитации к началу 1956 г. объем непересмотренных дел оставался огромным. Чтобы как-то ускорить процесс освобождения из лагерей, руководство страны пошло на создание специальных выездных комиссий, которым на месте, не дожидаясь определения о реабилитации, разрешалось принимать решения об освобождении заключенных.

Следует учесть еще одно важное обстоятельство. В соответствии с заведенным в стране порядком все принципиальные вопросы реабилитации, особенно известных в стране людей, предварительно вносились в Президиум ЦК. Именно этот всевластный орган являлся высшей «прокурорской» и «судебной» инстанцией, определявшей судьбы не только живых, но и мертвых. Без его согласия органы прокуратуры не вправе были представлять предложения по пересмотру дел в суды, а суды — выносить определения о реабилитации.

Однако не следует думать, что решения Президиума ЦК всегда незамедлительно воплощались в жизнь. Например, когда особые лагеря были преобразованы в обычные исправительно-трудовые, в них сохранялись старые правила внутреннего распорядка, регламентировавшие поведение «особо опасных государственных преступников». Вместо фамилии они по-прежнему называли свой номер, который носили на одежде. Другим примером является судьба осужденных, проходивших по делу Еврейского антифашистского комитета. После решения Президиума ЦК их реабилитация растянулась на несколько лет. Более того, во второй половине 80-х годов к этой проблеме пришлось вновь возвращаться.

В Президиум ЦК стекалась обобщенная и разносторонняя информация о ходе реабилитации. С каждой запиской, с каждым пересмотренным делом вырисовывалась все более зловещая картина преступлений, которую дальше трудно было скрывать от народа. Масштабы злодеяний не поддавались описанию. Чем больше выявлялось документов, тем острее вставали трудные, неприятные вопросы, и в первую очередь — о причинах и виновниках трагедии, об отношении к Сталину и его политике, о предании гласности кровавых фактов.

Ситуация внутри Президиума ЦК постепенно накалялась. Члены партийного ареопага не спорили при реабилитации Чубаря, Рудзутака, Косиора, Постышева, Каминского, Гамарника, Эйхе, других известных большевиков, болгарских или польских коммунистов. Голосования по этим постановлениям, как показывают протоколы, всегда проходили единогласно. Не спорили они и тогда, когда силовые министры и Генеральный прокурор СССР внесли предложение о выдаче родственникам расстрелянных и погибших в лагерях ложных справок об обстоятельствах и дате смерти, чтобы тем самым затушевать истинные масштабы и ход репрессий. Согласны были и с тем, что нельзя подвергать сомнению итоги внутрипартийной борьбы и реабилитировать троцкистов, оппортунистов, а также эсеров, меньшевиков, представителей других социалистических партий; что нужно, по возможности, воздержаться от возврата бывшим спецпоселенцам и ссыльным конфискованного у них во время репрессий имущества; что украинские и прибалтийские националисты по-прежнему должны оставаться в местах ссылки под административным контролем.

Споры возникали вокруг другого, близкого и больного — личной ответственности за преступления. Конечно, в такой прямой формулировке вопрос на заседаниях Президиума ЦК не ставился и по понятным причинам не мог ставиться. Можно было голосовать о мерах по наказанию бывших начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР Рюмина, Главного военного прокурора Вавилова, членов Военной коллегии Верховного суда СССР Зарянова, Детистова и Матулевича, но признать собственную вину никто, понятно, не хотел. Однако вопрос об ответственности незримо присутствовал на заседаниях Президиума ЦК, едва речь заходила об отношении к наследию Сталина и об обнародовании информации о репрессиях.

5 ноября 1955 г. состоялось заседание Президиума ЦК, на котором рассматривались мероприятия в связи с празднованием очередной годовщины Октябрьской революции. Был поднят вопрос о предстоящем в декабре дне рождения Сталина. В предшествующие годы этот день всегда отмечался торжественным заседанием. И вот впервые принимается решение торжеств не проводить. За это выступили Хрущев, Булганин, Микоян. Возражали Каганович и Ворошилов, подчеркивая, что такое решение «народом будет воспринято нехорошо».

Новая острая дискуссия развернулась 31 декабря 1955 г. при обсуждении письма Шатуновской об обстоятельствах убийства Кирова. Ворошилов обвинил автора письма во лжи. Другие члены Президиума ЦК высказали предположение, что к убийству приложили руку чекисты. Было решено просмотреть следственные дела бывших руководителей НКВД Ягоды, Ежова и Медведя. Тогда же для выяснения судеб членов ЦК ВКП(б), избранного на ХVII съезде партии, создали комиссию во главе с секретарем ЦК Поспеловым. В ее состав вошли секретарь ЦК Аристов, председатель ВЦСПС Шверник, заместитель председателя Комитета партийного контроля при ЦК Комаров. Комиссия получила право запрашивать все необходимые для работы материалы.

Вопрос о репрессиях снова был поставлен на заседаниях 1 и 9 февраля 1956 г. Входе острого обсуждения материалов о так называемом военном заговоре в Красной Армии и действительной вине Тухачевского, Якира и других военачальников члены Президиума сочли необходимым лично допросить одного из следователей по этому делу — Родоса. После его откровений, после знакомства членов Президиума и секретарей ЦК с приведенными в докладе комиссии Поспелова ужасающими фактами о варварских методах следствиях и о массовом уничтожении в 30-х годах членов партии Хрущев добился включения в повестку предстоящего ХХ съезда КПСС вопроса о культе личности Сталина и о репрессиях. Возражения Молотова, Ворошилова и Кагановича ни политически, ни морально уже не могли приниматься во внимание.

Какие мотивы определили позицию большинства Президиума ЦК, поддержавшего Хрущева? Микоян позднее писал, что о репрессиях лучше было рассказать самим руководителям партии и не ждать, когда за это возьмется кто-либо другой. Такая информация, считал Микоян, могла бы показать делегатам съезда, что всю правду о сталинских преступлениях его бывшие соратники узнали недавно, в результате специального изучения, предпринятого комиссией Поспелова. Тем самым члены Президиума ЦК пытались снять с себя вину за кровавый террор.

Подобного рода признания содержатся и в воспоминаниях Хрущева, который не только рассчитывал уйти от личной ответственности, но и понимал, что обнародование фактов о сталинских преступлениях в первую очередь дискредитирует старейших и пока еще авторитетных членов Президиума ЦК, долго работавших бок о бок со Сталиным. Хрущев почему-то был убежден, что о его причастности к репрессиям говорить не будут.

При оценке причин, побудивших выбрать курс на критику сталинизма, помимо субъективных моментов, следует учесть еще одно обстоятельство. Большинство Президиума ЦК к этому времени подошло к пониманию того, что прежними методами оно вряд ли сможет удержать страну в повиновении и сохранить режим в условиях тяжелого материального положения населения, низкого уровня жизни, острых продовольственного и жилищного кризисов. Об этом заставляли помнить недавно состоявшиеся восстания заключенных в Горном лагере в Норильске, в Речном лагере в Воркуте, в Степлаге, Унжлаге, Вятлаге, Карлаге и других «островах архипелага ГУЛАГ». При неблагоприятной обстановке восстания могли стать детонатором больших социальных потрясений. Поэтому выбор вариантов действий у членов Президиума ЦК был ограничен.

Прозвучавший 25 февраля 1956 г. при гробовом молчании зала на закрытом заседании ХХ съезда знаменитый доклад о культе личности и его последствиях произвел ошеломляющее впечатление на делегатов. Этот для своего времени смелый обличительный документ, вопреки первоначальным планам сохранения его в тайне, был доведен до сведения всей партии, работников советского аппарата, актива комсомольских организаций. С ним были ознакомлены присутствовавшие на съезде руководители делегаций зарубежных коммунистических и рабочих партий. Затем в откорректированном и несколько сокращенном виде доклад разослали для ознакомления председателям и первым секретарям всех дружественных коммунистических партий мира.

С этого момента критика сталинизма и неразрывно связанных с ним преступлений стала публичной. Открылся новый этап в реабилитации жертв репрессий.

***

Отбор документов для сборника проводился в Архиве Президента Российской Федерации, в Российском государственном архиве новейшей истории, в Государственном архиве Российской Федерации и в Центральном архиве Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Всего было выявлено свыше 500 документов, в первую очередь из фондов Президиума ЦК и Комитета партийного контроля при ЦК КПСС (материалы секретариата ЦК привлекались эпизодически, при необходимости раскрытия внутренней кухни принятия решений).

В сборник включены все постановления высших органов власти и материалы к ним по вопросам коллективной реабилитации (о порядке реабилитации, о пересмотре результатов судебных процессов и групповых дел, о категориях спецпоселенцев, о репрессированных народах и т. п.). Что касается вопросов персональной реабилитации, то к публикации отобраны записки и постановления о наиболее известных партийно-государственных и общественных деятелях.

Привлечены также рабочие протокольные записи заседаний Президиума ЦК КПСС по вопросам реабилитации. Они были выполнены заведующим общим отделом ЦК Малиным и представляют собой карандашные заметки, сделанные на специальных протокольных карточках Президиума ЦК. Эти записи хотя и не дают полной картины заседания, но являются ценнейшим, иногда единственным, источником, восстанавливающим ход обсуждения вопроса.

Сокращения по необходимости произведены при публикации стенограмм выступления Хрущева на собрании Ленинградской партийной организации 7 мая 1954 г., его речи на пленуме ЦК КПСС 13 февраля 1956 г., выступления Руденко на Всесоюзном совещании руководящих прокурорских работников 23 июня 1955 г., а также Отчета КПК о своей работе за октябрь 1952 — июль 1955 г. Опущены лишь те фрагменты текстов, которые не имеют отношения к теме репрессий и реабилитации.

Археографическая подготовка документов к публикации проведена в соответствии с действующими правилами. Каждый документ имеет редакционный заголовок и дату. Даты, установленные составителями, приводятся в квадратных скобках.

Постановления Президиума ЦК помимо редакционных заголовков снабжены также заголовками, дословно повторяющими формулировки вопросов из протоколов заседаний партийных органов. Подлинный заголовок, например, документа № 6 раздела I, содержит номер протокола заседания (№ 3), номер вопроса повестки дня (пункт протокола — п. 1), формулировку вопроса (Доклад и предложения МВД СССР по «делу о врачах-вредителях»), перечень фамилий выступивших при обсуждении вопроса (тт. Берия, Ворошилов, Булганин, Первухин, Каганович, Сабуров, Микоян, Хрущев, Молотов, Маленков). В других случаях к протокольному заголовку добавляется указание на орган, протокол и дату предшествовавшего рассмотрения. Например, в документе № 24 раздела IV этот заголовок выглядит следующим образом — «№ 128, п. 125 — О мерах по усилению массово-политической работы среди спецпоселенцев (Ст. от 27.VI.55 г., пр. № 80, п. 133-гс)». Подобный набор реквизитов за некоторыми исключениями повторяют большинство заголовков постановлений Президиума ЦК.

Изменения в написании цифр после номеров пунктов протокола имеют свое значение. В соответствии со сложившейся к началу 50-х годов практикой протоколирования заседаний Президиума ЦК наличие римской цифры свидетельствует, что вопрос рассматривался непосредственно на заседании; арабская цифра, иногда с добавлением букв «гс», напротив, говорит о том, что решение было принято опросом членов партийного ареопага (по телефону или путем визирования проекта документа).

При передаче текстов разночтения между подготовительным и окончательным вариантом, а также результаты голосования по проекту, как правило, не оговариваются. Все изъятые при рассекречивании или опущенные составителями места обозначаются отточиями в угловых скобках. Сохраняются характерные для минувшей эпохи особенности пунктуации и написания слов, авторские подчеркивания в документах; наоборот, ошибки и описки в написании фамилий, учреждений и т. п. исправляются без всяких оговорок. В тех случаях, когда текст имеет явные смысловые пропуски, они воспроизводятся в квадратных скобках. Резолюции и пометы на документах приводятся в подстрочных примечаниях.

В легенде после каждого документа указываются архивный шифр, подлинность или копийность, способ воспроизведения текста и, если документ ранее был опубликован, — выходные данные первой публикации.

Примечания к содержанию документов имеют целью, с одной стороны, осветить историческую обстановку и процесс создания того или иного документа, принятия важного решения, с другой, — дополнительно ввести в научный оборот новые, неизвестные ранее источники, оказавшиеся за рамками основной публикации.

Сборник снабжен именным комментарием, именным указателем, списком сокращений.

Составители выражают признательность работникам Архива Президента Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории, Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга за помощь в подготовке данного сборника.

А.Н.Артизов

Ю.В.Сигачев

РАЗДЕЛ I

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С РОДСТВЕННИКОВ И АМНИСТИИ

МАРТ — ИЮНЬ 1953 г.

№ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ПАРТИИ П.С.ЖЕМЧУЖИНОЙ*[1]

* На документе имеются резолюции: «За. Г. Маленков» и «21/III. За. Л. Берия», а также машинописная помета: «Голосовали „за" т. Хрущев, т. Ворошилов, т. Булганин, т. Каганович, т. Микоян, т. Сабуров, т. Первухин, т. Молотов. Суханов. 21/III-53 г.» и рукописная помета: «Вып[иска] т. Шкирятову М. Ф.». — Сост.

21 марта 1953 г.

№ 2. п. 12 — О т. Жемчужиной П. С.

Утвердить следующее решение Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС: «Отменить решение Партколлегии КПК от 29 декабря 1948 года об исключении т. Жемчужиной П. С. из членов КПСС как неправильное. Восстановить ее членом КПСС»[2].

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 20. Л. 31. Подлинник. Машинопись.

№ 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС «ОБ АМНИСТИИ»[3]

27 марта 1953 г.

№ 2. п. I — Об амнистии (тт. Берия, Ворошилов, Сабуров, Каганович, Булганин, Хрущев, Молотов, Маленков).

1. Одобрить внесенный МВД СССР тов. Берия прилагаемый проект Указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии, разработанный с участием Министерства юстиции СССР и Генерального прокурора СССР.

2. Указ опубликовать в газетах за 28 марта 1953 г.[4].

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 20. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

№ 3

ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР, МИНИСТРА ЮСТИЦИИ СССР И ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СССР «О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 27 МАРТА 1953 ГОДА „ОБ АМНИСТИИ"»

28 марта 1953 г. № 08/012/85с

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии» приказываем:

1. Применение Указа об амнистии возложить:

а) в отношении осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях, — на начальников и прокуроров лагерей;

б) в отношении осужденных, содержащихся в тюрьмах и КПЗ, а также осужденных к срочной ссылке и высылке, — на министров внутренних дел союзных и автономных республик, начальников УМВД краев и областей и соответствующих прокуроров;

в) в отношении осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых колониях, пересыльных тюрьмах, колониях для несовершеннолетних, — на начальников УИТЛК — ОИТК и отделов детских колоний и соответствующих прокуроров;

г) в отношении лиц, находящихся под следствием, числящихся за органами МВД и милиции, — на начальников этих органов и соответствующих прокуроров, а в отношении числящихся за органами прокуратуры, — на соответствующих прокуроров;

д) в отношении осужденных и привлеченных к уголовной ответственности, числящихся за судебными органами, — на соответствующие суды;

е) в отношении осужденных к исправительно-трудовым работам, — на начальников инспекций исправительно-трудовых работ.

2. Освобождение от наказания или сокращение срока наказания наполовину производить по специальному постановлению, составляемому на каждое лицо, подлежащее амнистии, и утверждаемому должностными лицами, перечисленными в п. 1 настоящего приказа, а в отношении числящихся за судебными органами — по определению соответствующего суда.

Постановление и определение скреплять гербовыми печатями.

3. Освободить от наказания со снятием судимости осужденных, которым определенный судом срок наказания в силу ст. 4 Указа сокращается наполовину, если на день издания Указа оставшийся после сокращения срок будет полностью отбыт.

4. Всех осужденных к исправительно-трудовым работам немедленно освободить от дальнейшего отбывания наказания распоряжением начальника инспекции исправительно-трудовых работ, письменно известив об этом лиц, освобожденных от данного наказания.

5. Прекратить производством следственные дела и дела, не рассмотренные судами, перечисленные в статье 5 Указа: в органах МВД и милиции — постановлениями начальников этих органов и соответствующих прокуроров; в органах прокуратуры — постановлениями соответствующих прокуроров; в судах — определениями подготовительных заседаний судов. О прекращении дел письменно уведомлять обвиняемых.

6. Осужденных, подлежащих амнистии, в отношении которых приговор вошел в законную силу, но не обращен к исполнению, освободить от наказания, или сократить им срок наказания определением суда, вынесшего приговор.

7. Амнистию в отношении осужденных, указанных в статье 1 Указа, применять независимо от того, по какой статье Уголовного Кодекса и каким органом наказание назначено.

8. Лиц, перечисленных в статьях 2 и 3 Указа, освободить от наказания независимо от срока наказания и статей Уголовного Кодекса, по которым они осуждены или привлечены к ответственности, кроме лиц, осужденных или привлеченных к ответственности за преступления, перечисленные в статье 7 Указа.

9. К осужденным иностранцам применять амнистию на общих основаниях с гражданами СССР*.

* [Далее рукой Л. П. Берии вычеркнут следующий абзац: «Амнистию не применять к военным преступникам из числа бывших военнопленных, осужденных по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года». — Сост.]

10. В соответствии со статьей 7 Указа амнистию не применять к лицам, осужденным на срок более 5 лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической собственности (на сумму свыше 50 000 рублей), бандитизм и умышленное убийство, а также к лицам, привлеченным к ответственности за эти преступления.

11. Органам МВД и милиции прекратить розыск осужденных, а также находящихся под следствием и судом лиц, подлежащих амнистии в силу статей 1, 2 и 3 Указа.

12. Прекратить взыскание всех судебных и административных штрафов за действия, совершенные до издания Указа об амнистии.

13. В первую очередь освободить из мест заключения несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, а также лиц преклонного возраста, инвалидов и местных жителей. Освобождение беременных женщин и лиц, страдающих неизлечимыми недугами, производить на основании актов медицинских комиссий из числа вольнонаемных врачей.

14. На всех подлежащих освобождению из мест заключения женщин, имеющих детей вне лагеря, колонии, тюрьмы, запросить через органы МВД официальные справки, подтверждающие наличие у осужденных женщин детей в возрасте до 10 лет, т. е. детей, родившихся после 27 марта 1943 года. Органам МВД немедленно высылать указанные справки.

15. Начальникам ИТЛ, УИТЛК — ОИТК, отделов детских колоний:

а) освобождаемых по амнистии больных и нетрудоспособных, при отсутствии у них родственников, помещать с их согласия в дома инвалидов или лечебные учреждения;

б) подлежащих освобождению из мест заключения несовершеннолетних, не имеющих родителей, направлять в детские дома, ремесленные училища, школы ФЗО или трудоустраивать в промышленность, на строительстве и в сельском хозяйстве.

16. Каждому освобожденному из мест заключения выдать на руки справку установленной формы об освобождении от наказания по амнистии.

17. Органам милиции выдавать освобожденным из мест заключения паспорта по месту освобождения, а также по избранному освобождаемыми месту жительства, на основании справок мест заключения об освобождении.

18. Органам милиции обменять паспорта (с ограничениями) всем гражданам, с которых на основании статьи 6 Указа снята судимость.

19. Осужденных из числа спецпоселенцев, отбывающих наказание в лагерях и колониях, подпадающих под действие Указа об амнистии, после освобождения из мест заключения направлять под конвоем в места поселения на соединение с семьями.

20. Всех освобождаемых из мест заключения обеспечить путевыми деньгами в размере стоимости питания по гарантированной норме на время следования в пути, одеждой и обувью (при отсутствии у освобождаемых заключенных собственной одежды и обуви) и проездными билетами до избранного места жительства.

21. Органам МВД и милиции в местах массовых отправок, на узловых станциях железных дорог и речных станциях организовать совместно с ИТЛ, УИТЛК — ОИТК транзитные пункты для оказания помощи освобожденным из мест заключения при посадке в поезда и на пароходы и обеспечения их медицинским обслуживанием.

22. Работу по выполнению настоящего приказа закончить к 1 июня 1953 года. Приказ ввести в действие по телеграфу[5].

Министр внутренних дел Союза ССР Л. Берия

Министр юстиции Союза ССР К. Горшенин

Генеральный прокурор Союза ССР Г. Сафонов

ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 1329. Л. 17–20. Подлинник. Машинопись.

№ 4

РЕШЕНИЕ КПК ПРИ ЦК КПСС О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ПАРТИИ Н.Н.СЕЛИВАНОВСКОГО

30 марта 1953 г.

№ 102. п. 4 — О т. Селивановском Николае Николаевиче (член КПСС с 1923 г., п. б. № 1878856).

Во изменение решения Партколлегии от 21 февраля 1952 г. восстановить т. Селивановского Н. Н. членом КПСС[6].

Поручить Дзержинскому райкому КПСС г. Москвы оформить т. Селивановскому Н. Н. выдачу партдокументов.

РГАНИ. Ф. 6. Оп. 3. Д. 114. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№ 5

РЕШЕНИЕ КПК ПРИ ЦК КПСС О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ПАРТИИ Н.И.ЭЙТИНГОНА

30 марта 1953 г.

№ 102. п. 13 — О т. Эйтингоне Науме Исаковиче (член КПСС с октября 1919 г., п. б. № 3035385).

Во изменение решения Партколлегии от 18 февраля 1952 г. восстановить т. Эйтингона Н. И. членом КПСС.

Поручить Дзержинскому райкому КПСС г. Москвы оформить т. Эйтингону Н. И. выдачу партдокументов[7].

РГАНИ. Ф. 6. Оп. 3. Д. 114. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

№ 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС О РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПО «ДЕЛУ О ВРАЧАХ-ВРЕДИТЕЛЯХ»[8]

3 апреля 1953 г.

№ 3. п. I — Доклад и предложения МВД СССР по «делу о врачах-вредителях» (тт. Берия, Ворошилов, Булганин, Первухин, Каганович, Сабуров, Микоян, Хрущев, Молотов, Маленков).

1. Принять предложение Министерства внутренних дел СССР:

а) о полной реабилитации и освобождении из-под стражи врачей и членов их семей, арестованных по так называемому «делу о врачах-вредителях», в количестве 37 человек;

б) о привлечении к уголовной ответственности работников б[ывшего] МГБ СССР, особо изощрявшихся в фабрикации этого провокационного дела и в грубейших извращениях советских законов[9].

2. Утвердить прилагаемый текст сообщения для опубликования в центральной печати[10].

3. Предложить б[ывшему] Министру государственной безопасности СССР т. Игнатьеву С. Д. представить в Президиум ЦК КПСС объяснение о допущенных Министерством государственной безопасности грубейших извращениях советских законов и фальсификации следственных материалов[11].

4. Принять к сведению сообщение тов. Л. П. Берия о том, что Министерством внутренних дел СССР проводятся меры, исключающие возможность повторения впредь подобных извращений в работе органов МВД.

5. Отменить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1953 г. о награждении орденом Ленина Тимашук Л. Ф. как неправильный, в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами.

6. Внести на утверждение Пленума ЦК КПСС следующее предложение Президиума ЦК КПСС:

«Ввиду допущения т. Игнатьевым С. Д. серьезных ошибок в руководстве быв. Министерством государственной безопасности СССР признать невозможным оставление его на посту секретаря ЦК КПСС».

7. Настоящее постановление вместе с письмом тов. Берия Л. П. и постановлением специальной следственной комиссии МВД СССР разослать всем членам ЦК КПСС, первым секретарям ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов КПСС.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 423. Л. 1. Копия. Машинопись[12].

Опубликовано: Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. М. 1999. С. 23–24.

№ 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ УБИЙСТВА С. М. МИХОЭЛСА И НАКАЗАНИИ ВИНОВНЫХ

3 апреля 1953 г.

№ 3. п. II — Записка МВД СССР о результатах проверки материалов о Михоэлсе[13].

Учитывая, что убийство Михоэлса и Голубова является вопиющим нарушением прав советского гражданина, охраняемых Конституцией СССР, а также в целях повышения ответственности оперативного состава органов МВД за неуклонное соблюдение советских законов, принять предложение Министерства внутренних дел СССР:

а) Об аресте и привлечении к уголовной ответственности быв. заместителя министра государственной безопасности СССР Огольцова С. И. и быв. министра государственной безопасности Белорусской ССР Цанава Л. Ф.[14]

б) Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников убийства Михоэлса и Голубова.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 32. Д. 17. Л. 129. Копия. Машинопись[15].

№ 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС О ФАЛЬСИФИКАЦИИ «ДЕЛА О МИНГРЕЛЬСКОЙ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ»[16]

10 апреля 1953 г.

№ 5. п. I — О нарушениях советских законов бывшими Министерствами государственной безопасности СССР и Грузинской ССР (тт. Берия, Ворошилов, Каганович, Хрущев, Первухин, Микоян, Булганин, Молотов, Маленков).

I.

Как известно из постановлений ЦК ВКП(б) от 9 ноября 1951 г. и 27 марта 1952 г.[17], в Грузии якобы была вскрыта мингрельская националистическая организация, возглавляемая быв. вторым секретарем ЦК КП(б) Грузии М. Барамия, ставившая своей целью ликвидацию Советской власти в Грузии с помощью империалистических государств. В связи с этим органами госбезопасности был арестован ряд ответственных партийных и советских работников Грузинской ССР, которые содержались под следствием более года.

Ввиду недопустимой затяжки следствия, длившегося свыше 15 месяцев, а также в связи с поступившими сигналами о произволе и беззакониях, чинимых следователями в отношении арестованных, Министерством внутренних дел Союза ССР была проведена проверка всех следственных материалов по этому делу. В результате проверки выяснилось, что на самом деле никакой мингрельской националистической группы не было и нет, что вся эта нелепая версия о мингрельско-националистической группе в Грузии является провокационным вымыслом быв. министра государственной безопасности Грузинской ССР Н. Рухадзе.

Давно вынашивая преступные карьеристские цели, Рухадзе воспользовался тем, что в последний период в Грузии в работе партийных и хозяйственных органов имели место недостатки.

Не ограничившись провокационными попытками столкновения между собой руководящих партийных и советских работников, Рухадзе представил И. В. Сталину заведомо ложную информацию о существовании в Грузии мингрело-националистической группы.

Изобразив перед ЦК ВКП(б) преданных партии и Советской власти людей предателями и изменниками Родины, Рухадзе в сговоре с быв. заместителем министра государственной безопасности СССР Рюминым добился от И. В. Сталина санкции на их арест и заручился свободой действий для вымогательства от них показаний о преступлениях, которых они вовсе не совершали. Из МГБ СССР была направлена в Грузию бригада специально проинструктированных следователей в составе 10 человек во главе с заместителем начальника следственной части по особо важным делам Цепковым. Арестованных избивали, надевали на них наручники, подвергали длительному лишению сна и другим средствам принуждения, строго запрещенным советскими законами, требуя от них «признаний» в шпионско-подрывной работе. При этом следователи провокационно заявляли арестованным, что подобные приемы и методы следствия применяются по прямому заданию ЦК ВКП(б).

Таким путем пытались Рюмин, Рухадзе и их сообщники добиться подтверждения затеянного ими провокационного дела о так называемой «мингрельской националистической группе», а быв. министр госбезопасности СССР т. Игнатьев оказался на поводу у этих мерзавцев, целиком передоверил им следствие по этому делу и никак не реагировал на многочисленные жалобы арестованных о применении к ним следствием преступных методов.

Быв. секретарь ЦК КП(б) Грузии т. Чарквиани К. Н., а затем заменивший его на этом посту т. Мгеладзе А. И. не только не проявили элементарного критического отношения к сфабрикованным Рухадзе ложным данным, но и сами в значительной мере способствовали ему в этом деле.

А. Мгеладзе вместо того, чтобы разобраться в создавшейся обстановке и добиться прекращения чинимого МГБ произвола, сам проявлял активность в раздувании этого провокационного дела и в дальнейших незаконных арестах ни в чем не повинных людей.

II.

На основе предложения ЦК КП(б) Грузии в ноябре 1951 г. были приняты постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР о выселении с территории Грузинской ССР враждебных элементов[18]. Как это теперь установлено Министерством внутренних дел СССР, указанные постановления были приняты на основе неправильной информации ЦК ВКП(б) со стороны ЦК КП(б) Грузии и Министерства государственной безопасности Грузинской ССР. Кроме того, при самом осуществлении этих постановлений были допущены со стороны МГБ СССР и Грузинской ССР явный произвол и грубейшие нарушения советских законов. Тысячи ни в чем не повинных советских граждан стали жертвами этого произвола и беззакония.

Подобный произвол и преступные нарушения советских законов в работе карательных органов наносят серьезный ущерб делу партии, интересам Советского государства.

ЦК КПСС постановляет:

1. Во изменение постановлений ЦК ВКП(б) от 9 ноября 1951 г. и 27 марта 1952 г. признать, что дело о так называемой «мингрельской националистической группе, возглавлявшейся быв. вторым секретарем ЦК КП(б) Грузии М. Барамия», является вымышленным и в преступных карьеристских целях сфальсифицировано быв. министром государственной безопасности Грузинской ССР Рухадзе, при содействии ряда руководящих работников б[ыв]. МГБ СССР.

2. Всех арестованных по делу так называемой «мингрельской националистической группы» — Барамия М. И., Рапава А. Н., Шария П. А., Зоделава И. С., Мирцхулава А. И., Шония В. Я., Каранадзе Г. Т. и других, в количестве 37 человек, из-под стражи освободить с полной реабилитацией, а дело на них производством прекратить.

3. Принять к сведению заявление тов. Берия Л. П. о том, что за фальсификацию материалов следствия по т. н. «делу о мингрельско-националистической группе», а также извращение методов следствия и грубейшие нарушения советских законов, помимо уже находящихся под стражей Рухадзе и Рюмина, МВД СССР арестованы и будут привлечены к уголовной ответственности зам[еститель] нач[альника] следчасти по особо важным делам б[ыв]. МГБ СССР Цепков, быв. зам[еститель] министра госбезопасности Грузинской ССР Тавдишвили, старший следователь того же министерства Кесонашвили и др.

4. Отменить постановление ЦК ВКП(б) от 16 ноября 1951 г. и постановление Совета Министров СССР от 29 ноября 1951 г. «О выселении с территории Грузинской ССР враждебных элементов» как неправильные, принятые вследствие введения в заблуждение ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР со стороны ЦК КП(б) Грузии, МГБ Грузинской ССР и МГБ СССР.

5. Поручить Министерству внутренних дел СССР пересмотреть дела всех граждан, выселенных с территории Грузинской ССР Особым Совещанием МГБ СССР на основе постановления Совета Министров СССР от 29 ноября 1951 года, и всех незаконно выселенных граждан вернуть к прежнему месту жительства.

6. Обязать Совет Министров Грузинской ССР вернуть гражданам, возвращенным в Грузию из спецпоселений, имущество, конфискованное у них при выселении.

* * *

ЦК КПСС отмечает, что в результате злонамеренной провокации отдельных преступников и проходимцев оказалась оклеветанной коммунистическая партия Грузии — одна из старейших организаций нашей партии, которая всегда была верной опорой партии большевиков и последовательно проводила ленинскую линию как до социалистической революции, так и в годы Советской власти. Авантюристы Рухадзе, Рюмин и их приспешники не остановились перед тем, чтобы навести тень на грузинский народ, веками тесно связанный с великим русским народом и доказавший на всем протяжении социалистического строительства в нашей стране свою непоколебимую верность нерушимой дружбе народов Советского Союза. ЦК КПСС предупреждает, что никому не будет позволено возводить поклеп на нации и народы нашей страны и тем самым подрывать взаимное доверие и дружбу между народами, составляющие важнейшую основу могущества нашего многонационального социалистического государства.

ЦК КПСС напоминает партийным организациям, что неприкосновенность советской социалистической законности является одним из главных условий дальнейшего укрепления нашего государства и успешного строительства коммунизма и обязывает всех руководителей партийных организаций бдительно стоять на страже соблюдения советских законов и ограждать от всяких посягательств на интересы государства и права советских граждан, записанные в Конституции СССР.

* * *

Постановление ЦК КПСС «О нарушениях советских законов бывшими Министерствами государственной безопасности СССР и Грузинской ССР» вместе с запиской тов. Берия Л. П. с приложением постановления следственной комиссии МВД СССР разослать членам ЦК КПСС, кандидатам в члены ЦК КПСС и первым секретарям ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов партии.

Поручить первым секретарям обкомов, крайкомов партии и ЦК компартий союзных республик с постановлением ЦК КПСС и материалами по этому вопросу ознакомить членов бюро ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов партии.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 23. Л. 2–7. Подлинник. Машинопись.

Опубликовано: Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. М. 1999. С. 37–40.

№ 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС ОБ ОДОБРЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МВД СССР ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЙ ЗАКОННОСТИ

10 апреля 1953 г.

№ 5. п. IX — О мероприятиях, проводимых Министерством внутренних дел СССР (тт. Маленков, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Каганович, Булганин, Микоян).

Одобрить проводимые тов. Берия Л. П. меры по вскрытию преступных действий, совершенных на протяжении ряда лет в бывшем Министерстве госбезопасности СССР, выражавшихся в фабриковании фальсифицированных дел на честных людей, а также мероприятия по исправлению последствий нарушений советских законов, имея в виду, что эти меры направлены на укрепление Советского государства и социалистической законности[19].

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 23. Л. 66. Подлинник. Машинопись.

Опубликовано: Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. М. 1999. С. 41.

№ 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС «О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ НА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ИНОСТРАНЦЕВ»[20]

15 апреля 1953 г.

№ 6. п. 1 — О пересмотре судебных приговоров на осужденных к лишению свободы: иностранцев.

1. Поручить комиссии в составе тт. Горшенина (Министерство юстиции СССР) — созыв, Сафонова (Прокуратура СССР), Круглова (МВД СССР), Пушкина (МИД СССР) и Федотова (МВД СССР) в месячный срок пересмотреть судебные приговоры, вынесенные советскими судами в отношении осужденных к лишению свободы иностранцев, с целью освобождения и отправки на родину тех из них, дальнейшее содержание под стражей которых не вызывается необходимостью[21].

2. Обязать Министерство юстиции (т. Горшенина) оформить упрощенным порядком через Верховный Суд СССР пересмотр дел на осужденных иностранцев, которые по решению комиссии подлежат досрочному освобождению из мест заключения.

3. Репатриацию иностранцев возложить на МВД СССР в сроки, согласованные с МИД СССР.

4. Обязать МИД СССР (т. Пушкина) договориться с правительствами соответствующих стран о порядке, сроках и пунктах передачи им освобождаемых из мест заключения иностранцев — граждан этих государств.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 24. Л. 3. Подлинник. Машинопись. Опубликовано: Источник. 1994. № 4. С. 111.

№ 11

ЗАПИСКА Л. П. БЕРИИ В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС О РЕАБИЛИТАЦИИ Н.Д.ЯКОВЛЕВА, И.И.ВОЛКОТРУБЕНКО, И.А.МИРЗАХАНОВА И ДРУГИХ

17 апреля 1953 г.

т. Маленкову Г. М.

Постановлением Совета Министров СССР № 5444–2370 от 31 декабря 1951 г. «О недостатках 57-мм автоматических зенитных пушек С-60» были сняты с занимаемых постов и отданы под суд заместитель Военного министра маршал артиллерии Яковлев Н. Д., начальник Главного артиллерийского управления генерал-полковник артиллерии Волкотрубенко И. И. и заместитель Министра вооружения Мирзаханов И. А.

На основании этого постановления 5 января 1952 г. Прокуратурой Союза ССР на Яковлева, Волкотрубенко и Мирзаханова было заведено следственное дело, а в конце февраля 1952 г. они были арестованы МГБ СССР по подозрению в проведении вредительской деятельности.

Позднее по этому же делу МГБ СССР были дополнительно арестованы бывший начальник 3-го Управления Арткома ГАУ генерал-майор инженерно-технической службы Ахназаров А. Н. и бывший начальник отдела 3-го Управления Арткома инженер-полковник Овсищер Р. М.

Все арестованные по настоящему делу, не отрицая упущений в деле своевременного устранения конструктивных и производственных неполадок, связанных с освоением и организацией серийного выпуска зенитной пушки С-60 и некоторых других видов вооружения, виновными себя в преступных действиях не признали.

На протяжении 15 с лишним месяцев следствием также не добыто материалов, которые могли бы дать основание обвинить арестованных по настоящему делу во вредительстве.

В связи с этим Министерством внутренних дел СССР принято решение Яковлева Н. Д., Волкотрубенко И. И., Мирзаханова И. А., Ахназарова А. Н. и Овсищера Р. М. реабилитировать и из-под стражи освободить, следственное дело на них производством прекратить[22].

Л. Берия

АП РФ. Ф. З. Оп. 58. Д. 318. Л. 152–153. Подлинник. Машинопись.

Опубликовано: Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. М. 1999. С. 41–42.

№ 12

ЗАПИСКА К. Е. ВОРОШИЛОВА В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС «О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ХОДАТАЙСТВ О ПОМИЛОВАНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ»

20 апреля 1953 г.

В Президиум ЦК КПСС

До настоящего времени постановления Президиума Верховного Совета СССР по ходатайствам о помиловании осужденных к высшей мере наказания принимаются не всем составом Президиума, а только членами Президиума, находящимися в Москве, причем лишь после предварительного утверждения этих постановлений в Центральном Комитете КПСС. В связи с этим от участия в принятии постановлений Президиума по ходатайствам о помиловании осужденных к высшей мере наказания фактически устраняется большинство членов Президиума Верховного Совета СССР. Кроме того, Президиум Верховного Совета СССР не рассматривает в порядке помилования дела осужденных к высшей мере наказания, по которым не было подано ходатайств о помиловании.

Такой порядок рассмотрения ходатайств о помиловании осужденных к высшей мере наказания является неправильным.

В соответствии с поручением ЦК КПСС вносим предложение установить следующий порядок рассмотрения Президиумом Верховного Совета СССР ходатайств о помиловании осужденных к высшей мере наказания.

Все ходатайства о помиловании должны направляться через соответствующие военные трибуналы непосредственно в Президиум Верховного Совета СССР.

По поручению Президиума Верховного Совета СССР Верховный Суд СССР должен вносить свои представления по ходатайствам о помиловании на рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР.

Ходатайства о помиловании и представления Верховного Суда СССР по делам осужденных к высшей мере наказания должны предварительно рассматриваться по докладу Председателя Военной Коллегии Верховного Суда СССР Председателем Президиума Верховного Совета СССР с участием Секретаря Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Верховного Суда СССР и Генерального Прокурора СССР.

Проекты постановлений Президиума Верховного Совета СССР по рассмотренным ходатайствам осужденных к высшей мере наказания следует утверждать на заседаниях Президиума Верховного Совета СССР и лишь в период между заседаниями рассылать для голосования всем членам Президиума Верховного Совета СССР.

В том случае, если при голосовании у кого-либо из членов Президиума Верховного Совета СССР будут замечания по проекту постановления, не оформлять этот проект, а вносить его после дополнительной проверки на рассмотрение очередного заседания Президиума Верховного Совета СССР.

Постановления Президиума Верховного Совета СССР по ходатайствам о помиловании должны направляться для исполнения в Верховный Суд СССР.

Считаем необходимым, чтобы Президиум Верховного Совета СССР рассматривал в порядке помилования также дела осужденных к высшей мере наказания, независимо от того, подано ли ходатайство о помиловании, для чего Верховный Суд СССР должен представлять по этим делам свои заключения в Президиум Верховного Совета СССР.

Вместе с тем представляется целесообразным отменить установленные постановлением ЦИК СССР от 14 сентября 1937 года ограничения в подаче кассационных жалоб осужденными к высшей мере наказания по статьям 58-7 (вредительство) и 58-9 (диверсия) Уголовного Кодекса РСФСР и по соответствующим статьям уголовных кодексов других союзных республик.

Проект постановления Президиума ЦК КПСС по данному вопросу прилагается [Не публикуется. См. также документ № 18 раздела I.]

К. Ворошилов

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 8. Д. 25. Л. 3–5. Копия. Машинопись.

№ 13

ЗАПИСКА М.Т. ЕФРЕМОВА Н. С.ХРУЩЕВУ «О ФАКТАХ ВЫДАЧИ ТЮРЬМАМИ СПРАВОК ОСВОБОЖДАЕМЫМ ИЗ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИМИ ОТТИСКАМИ ПАЛЬЦЕВ»*

* На первом листе записки имеются резолюции: «Тт. Круглову, Серову. Подготовить предложения. Л. Берия. 28/IV», «Т. Серову А. И. Круглов. 29/IV.53 г.» и помета: «Исполнено. № 20 от 6.V/53 г. И. Серов. 7/V». — Сост.

26 апреля 1953 г.

Секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищу Хрущеву Н. С.

Куйбышевский областной комитет КПСС сообщает, что освобожденным из мест заключения гражданам на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от

27 марта 1953 года «Об амнистии» выдаются справки, свидетельствующие об их освобождении из-под стражи, и на месте, где должна быть наклеена фотокарточка личности, наносится дактилоскопический отпечаток пальца.

Проверкой областной прокуратурой установлено, что начальником тюрьмы № 1 УМВД по Куйбышевской области т. Самсоновым многим освобожденным из мест заключения гражданам, находившимся под следствием по делам, прекращенным на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии», выдавались справки об освобождении из-под стражи и вместо фотокарточек личности наносились дактилоскопические отпечатки пальцев**.[** Подчеркнуто рукой неустановленного лица. — Сост.]

Такие справки выданы освобожденным из-под стражи гражданам Чернову М. А., Соловьевой Е. Г., Виноградовой В. Я., Норейко Р. Д. и др. Справки с дактилоскопическими отпечатками пальцев изъяты. Начальник тюрьмы № 1 т. Самсонов выдачу подобных справок на руки бывшим следственно-заключенным оправдывает тем, что руководствуется приказом министра внутренних дел СССР за № 021 7 от 2 июня 1943 года и инструкцией, утвержденной заместителем министра внутренних дел СССР товарищем Чернышевым, в которой прямо сказано, что на справки освобожденным из-под стражи можно приклеивать фотокарточки или применять дактилоскопический отпечаток пальцев.

Областной комитет КПСС считает, что выдача следственно-заключенным справок об их освобождении из-под стражи с дактилоскопическим отпечатком пальцев, вместо фотографической карточки личности освобожденного, является политически вредной. Поэтому обком КПСС не рекомендовал начальнику тюрьмы выдачу подобных справок.

Прилагаются справки за № 3344 и 3335, изъятые областной прокуратурой у граждан Норейко и Виноградовой[23].

Секретарь обкома КПСС М. Ефремов

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 21. Д. 556. Л. 2–3. Подлинник. Машинопись. Опубликовано: Источник. 1994. № 4. С. 108–109.

№ 14

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР К ПРОЕКТУ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР «О ЗАМЕНЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕКОТОРЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕРАМИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОРЯДКА И О СМЯГЧЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»[24]

[28 апреля 1953 г.]* [Датируется по дате препроводительной к объяснительной записке и проекту Указа. — Сост.]

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии» было признано необходимым пересмотреть уголовное законодательство СССР и союзных республик, имея в виду заменить уголовную ответственность за некоторые должностные, хозяйственные, бытовые и другие менее опасные преступления мерами административного и дисциплинарного порядка, а также смягчить уголовную ответственность за отдельные преступления.

В соответствии со ст. 3 Положения о комиссиях законодательных предположений, в комиссиях Совета Союза и Совета Национальностей подготовлен проект Указа о внесении изменений в действующее уголовное законодательство.

В первом разделе проекта Указа предлагается внести изменения в «Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» (1924 г.), в соответствии с которыми построено действующее уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик.

Во втором разделе предлагается заменить меры уголовного наказания, установленные за некоторые преступления, мерами административного и дисциплинарного порядка.

В третьем разделе предлагается смягчить уголовную ответственность за отдельные преступления.

В четвертом разделе предлагается смягчение уголовной ответственности за отдельные воинские преступления.

В пятом разделе предусматривается создание общественных товарищеских судов для рассмотрения дел о мелких правонарушениях.

В шестом разделе помещен перечень законодательных актов, подлежащих отмене в связи с изданием настоящего Указа.

I.

К «Основным началам уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» предлагаются следующие изменения и дополнения:

1. О предельных сроках лишения свободы.*

[* Здесь и далее подчеркивания авторов документа. — Сост.]

В 1921 году был установлен предельный срок лишения свободы в 5 лет. В 1922 году этот срок был повышен до десяти лет. 2 октября 1937 года в качестве исключительной меры наказания и только за особо тяжкие преступления — шпионаж, вредительство и диверсию — было установлено лишение свободы на срок до двадцати пяти лет. В последующие годы такая же мера наказания была установлена и за другие тяжкие преступления — хищение социалистической собственности, изнасилование и др.

В настоящее время длительные сроки лишения свободы — более десяти лет — применяются к значительному числу осужденных.

Однако теперь, в условиях все возрастающего укрепления советского государственного и общественного строя и усиления воспитательного воздействия советского государства, применение столь длительных сроков лишения свободы, которые для многих осужденных являются фактически пожизненными, представляется нецелесообразным. Кроме того, опыт показывает, что осужденные на длительные сроки заключения, не видя перспективы скорого освобождения, не проявляют должного отношения к труду и соблюдению дисциплины, что снижает воспитательное воздействие на них и на других осужденных, отбывающих вместе с ними наказание. Отсутствие перспективы на скорое освобождение из заключения нередко также приводит к тому, что осужденные совершают другие тяжкие преступления и осуждаются повторно.

Исходя из этого, проект Указа предлагает установить предельный срок лишения свободы до десяти лет и только за контрреволюционные преступления, особо крупные хищения социалистической собственности, умышленное убийство, бандитизм и разбой допустить применение лишения свободы на срок свыше десяти, но не выше пятнадцати лет.

2. О возрасте, по достижении которого возможна уголовная ответственность.

Действующее законодательство устанавливает, что несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности с применением всех мер уголовного наказания, начиная с 14-летнего возраста, а за совершение краж, причинение насилия, телесных повреждений, убийства и за действия, могущие вызвать крушение поезда — с 12-летнего возраста.

Уголовная ответственность несовершеннолетних с 12-летнего возраста была установлена в 1935 году в целях быстрейшей ликвидации преступности среди несовершеннолетних, главным образом, среди беспризорных.

Поскольку к настоящему времени беспризорность, являвшаяся главной причиной преступности среди несовершеннолетних, в основном ликвидирована и значительно усилились меры воспитательного воздействия, что привело к резкому сокращению преступности среди детей, дальнейшее применение уголовного наказания к лицам моложе четырнадцати лет представляется нецелесообразным.

В связи с этим предлагается повысить возраст, по достижении которого возможна уголовная ответственность за совершение преступления, установив, что несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности начиная с 16 лет, а за отдельные преступления — с 14 лет.

Одновременно с повышением возраста, по достижении которого возможна уголовная ответственность, предлагается также назначенное судом наказание сокращать несовершеннолетним в возрасте с 14 лет до 16 лет наполовину, а с 16 до 18 лет — на одну треть.

Наряду с этим предлагается указать в статье, что к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, ссылка и высылка не применяются.

Было бы неправильным устанавливать одинаковые меры наказания как для взрослых, так и для несовершеннолетних, так как несовершеннолетние более легко поддаются перевоспитанию и исправлению, а применение к ним длительных сроков лишения свободы приводит к утрате воспитательного значения наказания.

3. О применении к осужденным досрочного освобождения.

До 1935 года действовал порядок, согласно которому осужденные к исправительно-трудовым работам или к лишению свободы, проявившие добросовестное отношение к труду и безупречное поведение, могли быть досрочно освобождены от дальнейшего отбывания наказания. В 1939 году этот порядок был отменен. Однако опыт показал, что отмена такого порядка себя не оправдала, т. к. многие осужденные к различным мерам наказания в период отбывания наказания своим честным трудом заслуживали применения к ним досрочного освобождения. В связи с этим в местах заключения в последние годы широко распространилась практика зачета одного дня отбывания наказания за два-три дня, что по существу является своеобразной формой досрочного освобождения.

Представляется целесообразным восстановить применение досрочного освобождения к лицам, отбывшим не менее двух третей назначенного судом наказания и своим добросовестным отношением к труду и безупречным поведением доказавшим, что они исправились. На лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, предлагается досрочное освобождение не распространять.

4. О неприменении к осужденным лишения избирательных прав.

По действующему уголовному законодательству при осуждении к лишению свободы на срок более одного года суд обязан обсудить вопрос о лишении осужденного избирательного права. Судебная практика показывает, что лишение этого права применяется в редких случаях и лишь к осужденным за наиболее опасные преступления. Общее число лишенных избирательного права незначительно.

Представляется нецелесообразным в дальнейшем применять в качестве меры наказания лишение избирательного права. В связи с этим в проекте Указа предлагается отменить пункт «а» статьи 20 «Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик».

5. О распространении погашения судимости на всех осужденных.

По действующему законодательству не имеющими судимости признаются осужденные к лишению свободы на срок не более трех лет или к другим более мягким мерам наказания, если они по истечении трех или шести лет после отбытия ими наказания не совершили нового, не менее тяжкого, преступления. Осужденные к лишению свободы на срок свыше трех лет считаются судимыми пожизненно. Судимость с них может быть снята лишь в порядке помилования или амнистии Президиумом Верховного Совета СССР или Президиумами Верховных Советов союзных республик.

Пожизненная судимость создает некоторые ограничения для участия в производственной и общественно-политической жизни для относительно большого числа граждан. Сохранение такого положения в настоящее время не вызывается необходимостью.

В проекте Указа предлагается установить положение, согласно которому лица, приговоренные к наказанию, не связанному с лишением свободы, признаются несудимыми с момента отбытия ими наказания. Осужденные к лишению свободы или ссылке на срок не свыше трех лет, либо к высылке, признаются несудимыми по истечении одного года со дня отбытия наказания; осужденные к более длительным срокам лишения свободы, но не свыше 10 лет, — по истечении трех лет со дня отбытия наказания, и осужденные к лишению свободы на срок более десяти лет — по истечении пяти лет со дня отбытия наказания.

Кроме того, в целях обеспечения беспрепятственного участия в производственной и общественно-политической жизни лиц, которые признаются несудимыми, проект предусматривает право этих лиц не указывать о судимости во всех официальных документах.

II.

Предлагается заменить уголовную ответственность мерами административного и дисциплинарного порядка за следующие преступления:

6. Об отмене уголовной ответственности за прогул и за самовольный уход с предприятий и из учреждений.

Практика применения уголовной ответственности за прогул без уважительных причин и за самовольный уход с работы показала, что для борьбы с подобными нарушениями дисциплины вполне достаточно дисциплинарных и административных мер воздействия, которыми располагает руководитель предприятия или учреждения.

Согласно статье 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1951 года, директоры предприятий и начальники учреждений имеют право к лицам, совершившим прогул без уважительных причин, применять ряд мер, вполне обеспечивающих успешную борьбу с подобными нарушениями трудовой дисциплины.

Кроме того, необходимо значительно расширить применение мер общественного воздействия за подобные нарушения дисциплины.

7. Об отмене уголовной ответственности колхозников за невыработку трудодней.

Осуждение в уголовном порядке колхозников за невыработку обязательного минимума трудодней на практике сводилось преимущественно к штрафу. Между тем, такая же мера может быть применена в дисциплинарном порядке и правлением колхоза, в соответствии с пунктом 17 Устава сельскохозяйственной артели, предоставляющим право налагать на колхозников за нерадивое отношение к труду штраф до 5 трудодней. В связи с этим нецелесообразно сохранять уголовную ответственность колхозников за невыработку трудодней.

8. Об отмене уголовной ответственности за уклонение от мобилизации на сельскохозяйственные работы.

Предлагается отменить уголовную ответственность лиц, уклоняющихся от мобилизации на сельскохозяйственные работы и за самовольный уход мобилизованных с работы, установленную Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1942 года. Необходимость установления уголовной ответственности за подобные нарушения была вызвана обстоятельствами военного времени и оставление ее в настоящее время не является целесообразным.

9. Об отмене Указа от 10 февраля 1941 года «О запрещении продажи, обмена и отпуска на сторону оборудования и материалов и об ответственности по суду за эти незаконные действия».

В связи с расширением прав министров вопрос об ответственности директоров предприятий за продажу, обмен и отпуск на сторону оборудования и материалов целесообразно решать в дисциплинарном порядке — властью соответствующих министров, а к уголовной ответственности, как за должностные преступления, привлекать лишь в тех случаях, когда продажа, обмен или отпуск оборудования или материалов совершены из корыстных соображений или иной личной заинтересованности.

10. Об отмене Указа от 15 декабря 1950 года «Об уголовной ответственности за необеспечение сохранности неустановленного и бездействующего промышленного оборудования».

Предлагается отменить Указ от 15 декабря 1950 года, т. к. в судебной практике он не применялся. Для наказания деяний, предусмотренных Указом, вполне достаточно установления дисциплинарной ответственности. В тех случаях, когда в результате подобных деяний наступают тяжкие последствия, виновные должны привлекаться к уголовной ответственности по статьям о должностных преступлениях.

11. Об отмене уголовной ответственности за самовольный проезд в товарных поездах и за самовольную остановку поезда стоп-краном.

Для борьбы с подобными нарушениями вполне достаточно административной ответственности. В тех случаях, когда такие нарушения имеют злостный характер, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям уголовных кодексов союзных республик, предусматривающим ответственность за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения.

12. Об отмене уголовной ответственности за нарушение правил торговли.

Уголовная ответственность за нарушение правил торговли в практике встречается крайне редко. Проект Указа предлагает заменить ее мерами административной ответственности.

13. Об отмене уголовной ответственности за нарушение паспортного режима.

В проекте Указа предлагается отменить уголовную ответственность за нарушение правил прописки паспортов и проживание без паспортов в местности, где введена паспортная система, поскольку для борьбы с подобными правонарушениями вполне достаточно мер административного порядка.

14. Об отмене уголовной ответственности членов семьи изменника Родине.

Уголовная ответственность членов семьи изменника Родине, не знавших о готовящейся или совершенной измене, была введена постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 июня 1934 года в качестве исключительной меры.

В настоящее время в результате упрочения советского общественного и государственного строя и резкого сокращения преступлений, заключающихся в измене Родине, представляется нецелесообразным дальнейшее сохранение этой меры, тем более, что она является единственной мерой, которая влечет уголовную ответственность лиц, не виновных в совершении какого-либо преступления.

III.

Предлагается смягчить уголовную ответственность за следующие преступления:

15. Об уголовной ответственности за хищение социалистической собственности.

Проект Указа предлагает сократить меры уголовного наказания за хищение государственного и общественного имущества, исходя из общего понижения мер уголовного наказания в виде лишения свободы с 25 до 15 лет и главным образом исходя из необходимости сокращения мер наказания за хищение, совершенное впервые и в малозначительных размерах, т. к. судебная практика показывает, что за эти преступления осуждается к длительным срокам лишения свободы значительное количество граждан.

К лицам, совершившим мелкую кражу впервые, суды до настоящего времени применяют меры наказания, предусмотренные статьей 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года, то есть лишают виновных свободы на срок не ниже пяти-семи лет, что, по обстоятельствам дела, далеко не всегда является целесообразным. В результате этого суды вынуждены в большом количестве случаев (23 % к числу всех осужденных за эти преступления) применять меру наказания ниже низшего предела, указанного в законе, или осуждать условно.

Соответственно предлагается снизить меры наказания и за другие виды хищений социалистической собственности.

Лишение свободы на срок более десяти лет предлагается установить лишь за хищения в особо крупных размерах, которые по существу являются контрреволюционным преступлением. Это обстоятельство подтверждается и тем, что за последние годы судебная практика рассматривает хищение в особо крупном размере как контрреволюционное преступление и карает лиц, виновных в этих преступлениях, по статье 58-7 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик (процессы в гг. Киеве, Баку, Москве).

16. Об уголовной ответственности за хищение личного имущества граждан.

По мотивам, изложенным в пункте 15, предлагается также снизить меры уголовного наказания и за хищение личной собственности граждан.

17. Об уголовной ответственности за изготовление и продажу самогона.

Как показывает судебная практика, подавляющее большинство осужденных за это преступление изготовляли самогон не для сбыта, а для личного потребления.

В связи с этим применение мер уголовного наказания в виде заключения в лагерь на срок от одного года до двух лет, установленных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1948 года, является нецелесообразным. В таких случаях достаточно ограничиться мерами административного воздействия, т. е. наложением штрафа.

Проект Указа предлагает также снижение наказания за изготовление самогона в целях сбыта и установление уголовной ответственности вместо 6–7 лет лишения свободы — до двух лет лишения свободы.

18. Об уголовной ответственности за изнасилование.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 года, в качестве меры уголовного наказания за изнасилование предусматривается лишение свободы на срок до двадцати лет.

В связи с установлением в проекте Указа общего принципа о том, что лишение свободы, как правило, назначается на срок не свыше 10 лет, предлагается также снизить и ответственность за изнасилование до этого предела.

19. Об уголовной ответственности за нарушение работниками транспорта правил безопасности движения.

В отличие от действующего законодательства (ст. 59-3 в УК РСФСР) в проекте предлагается статья об ответственности не за нарушение трудовой дисциплины работником транспорта, а за нарушение правил, изданных в целях обеспечения безопасности движения.

В первой части этой статьи предусматривается ответственность за те нарушения, которые не повлекли, но могли повлечь тяжкие последствия. Причем ответственность в этих случаях предусматривается значительно меньшая, чем за те нарушения, которые повлекли крушение, аварию, гибель людей или иные тяжкие последствия.

Установление различной ответственности в зависимости от последствий вызывается теми обстоятельствами, что наиболее часто встречающиеся нарушения работниками транспорта правил безопасности движения составляют случаи, хотя и создавшие угрозу безопасности движения, но не повлекшие никаких вредных последствий.

20. Об уголовной ответственности за хулиганство.